地球温暖化や災害の激甚化、地政学リスクの顕在化など足元の課題を乗り越え、持続可能な未来社会を実現するためには何が必要か。中部電力の林欣吾社長は「脱炭素」化された「安心・安全」な「分散・循環型」社会を2050年のあるべき姿と位置付け、経営改革に取り組む。また、アクセンチュアの江川昌史社長は持続可能な地域社会の再構築の必要性を訴える。両氏が今なすべきことを語り合った。

分散・循環型の経済圏へ

都市の魅力づくりも課題に

- 林

-

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた電化の進展や、データセンターにおける電力需要拡大などの社会構造の変化により、将来の電力需要は大きく伸びていくと考えています。こうした環境変化に対応するため、まず2050年に社会がどのような姿になっているかを想定し、そこからバックキャストし、2030年に向け取り組むべき経営課題を明確化しました。そうした経営課題に挑戦していくことが私たちに課せられた大きなミッションと考えています。

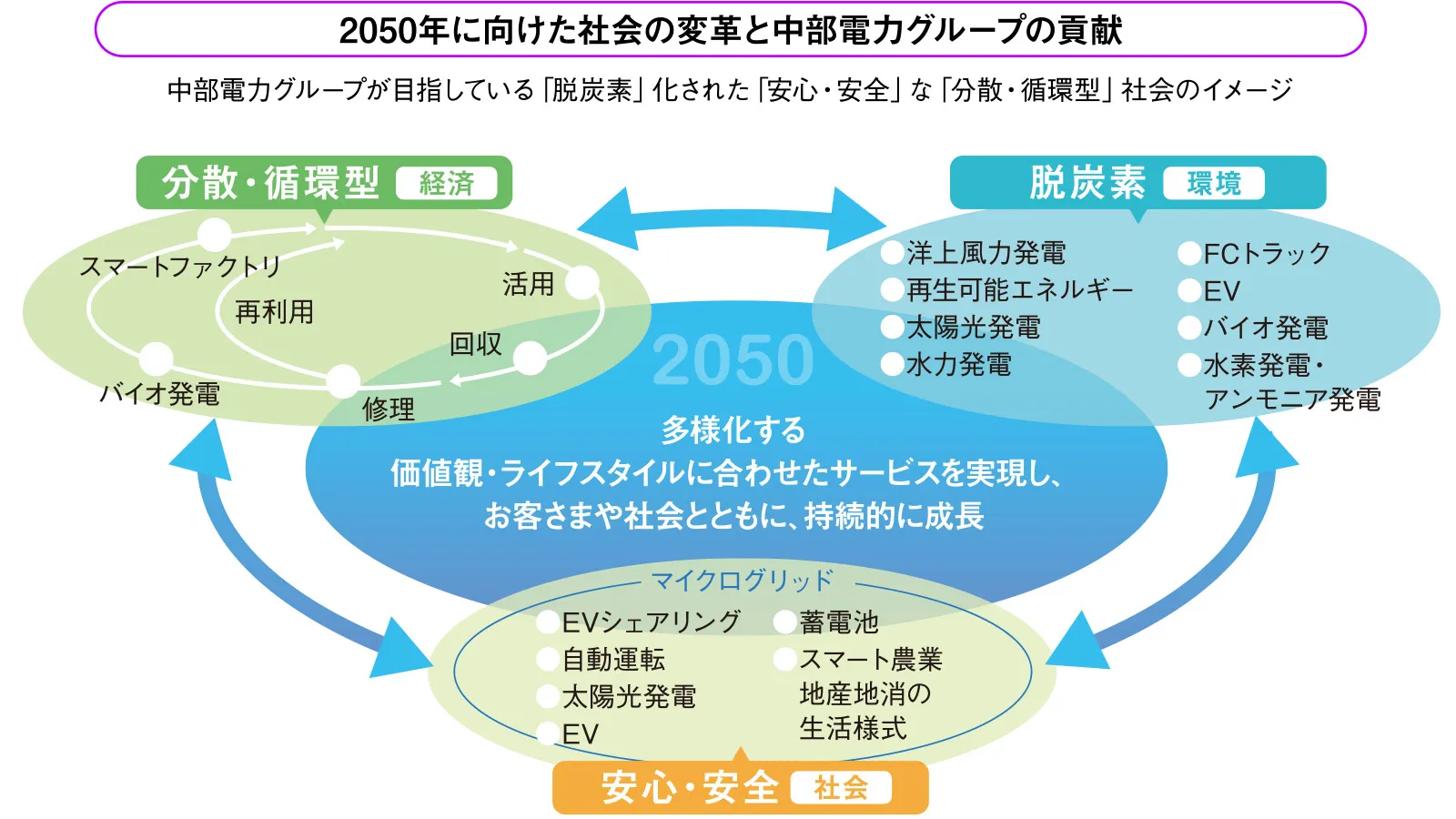

2050年の社会像を示すキーワードはいくつかあるかと思いますが、まずは「脱炭素化」です。そして普段の生活から地政学的リスクによるエネルギー安全保障までを含めた「安心・安全」。さらに「分散・循環型」社会が到来していると考えました。一方、足元ではデジタルトランスフォーメーション(DX)の進展など、すでに様々な変化が起こっています。こうした状況から2050年にどうつなげていくのか。一つの解として中間点である2030年までに実現することを示したのが「中部電力グループ 経営ビジョン2.0」です。

- 江川

-

私も分散・循環型社会を実現しないと日本の将来は危ういと考えています。人口減少、少子高齢化、都市部への人口流出などに起因して、地方が衰退していくスピードは非常に速くなっており、全国に1800ある市区町村の50%が「消滅可能性都市」と呼ばれています。最低でも人口が2万人ぐらいなければ、都市としてのインフラを維持できず、学校や病院などのライフラインですら厳しくなるという状況です。

このため、日本は2050年に向けてこの部分が大きく変わるのではないでしょうか。具体的には、人口30万人から50万人の中心都市の周りに人口2万人程度の衛星都市があるという経済圏に束ね直すイメージです。電力などのインフラを維持するという意味でも、こうした社会が必要だとの問題意識を持っています。

脱炭素化に関しては、世界の売上上位企業2000社を対象にしたアクセンチュアの調査で、2050年までにネットゼロ達成が見込める企業はわずか18%となっており、世界の企業とともに突き進む必要があります。

- 林

-

分散・循環と脱炭素、そして安心・安全でレジリエントな暮らしというのは、お客さまや社会が求める価値ではないかと考えています。例えば、水力や太陽光といった脱炭素電源を地産地消で利用する分散・循環型のエネルギーシステムは、災害時にも強く、安心・安全です。また、地域の特性を生かした魅力づくりという点にも私たちの役割があると感じています。

- 江川

-

電気に限らず、ガスも水道も地域ごとに1つにまとまって提供したほうが効率的ではないでしょうか。そのインフラの上でどういう街づくりをするかを考えたほうが、それぞれの特色を出しやすくなるため、将来はそうした社会になってくる可能性があると思います。

実は脱炭素社会を体験しようと、家に太陽光パネルと蓄電池を設置し、電気自動車に切り替えましたが、普通に生活できています。地域社会でこれができるといいですね。

キーワードはパートナー

デジタルで地域価値を創出

- 林

-

経営ビジョン2.0では「安心・安全で暮らしやすい社会」の実現に向けて脱炭素化への貢献と新しいコミュニティの形を提供することの2つを私たちのミッションだと位置づけています。脱炭素では「ゼロエミチャレンジ2050」を策定しており、2050年に二酸化炭素(CO2)排出量ネットゼロ、2030年にお客さまへ販売する電気由来のCO2排出量2013年比50%以上削減という目標を掲げ、具体的な対策を講じていきます。脱炭素社会実現に向けては、安定供給とカーボンニュートラルの両立が可能な原子力発電の果たす役割も非常に大きいと考えています。

一方、新しいコミュニティの形では地域課題の解決につながる資源循環型ビジネスをはじめとした地域インフラ事業などの新たな価値・サービスの提供については、我々に知見が乏しい分野もありますので、様々なパートナーと連携して提供することが重要だと思います。

- 江川

-

お話を聞いて、最も重要なキーワードは「パートナー」だと感じました。地域社会の魅力を高めたり、付加価値を生み出したりするのは単独ではできません。私たちもデジタルをはじめとした様々な分野で協力させていただければと思います。電力会社に限らず、様々な業種の企業が同じようなゴールを目指して取り組みを進めており、そうした企業が1つにまとまるとかなり面白いコミュニティができるのではないでしょうか。

ドイツでは「シュタットベルケ」と呼ばれる公益事業体があり、電力・ガス・水道・公共交通など地域に密着したインフラサービスをまとめて提供しています。スウェーデンにも同様の地域公共サービス会社がありますが、日本でもこうした動きは出てきますか。

- 林

-

日本ではエネルギーごとにインフラが別々に所有されていることもあり、電力やガスなど既存インフラを束ねて新しいサービスを展開するのは難しかったのが実情です。しかし、昨今のデジタル技術の進展によりデータプラットフォームとエネルギープラットフォームを重ね合わせ、それを通じて様々なサービスを提供することができるようになっています。当社では、「新たなコミュニティの形」と定義していますが、多様化するお客さまや社会のニーズを踏まえて、資源循環や上下水道における地域課題の解決や街づくりへの参画、地域密着型サービスの拡大などの取り組みを進めていきたいと考えています。そのためには、アクセンチュアをはじめとするパートナーと一緒に取り組むことでビジネスとビジネスがつながっていくはずです。

ステークホルダー目線で

サステナブルな社会へ

- 林

-

経営ビジョン2.0を実現するため、まず第一に電気事業の基盤強化が大事だと考えています。資源価格の高騰に対してどうリスクヘッジをするか、安定供給をどう維持するか、自然災害からいち早く復旧するにはどうすべきかなど、経験を積み重ねてきました。

2015年に火力発電を主に手掛けるJERAを設立したのに続き、2020年には送配電事業の中部電力パワーグリッドと販売事業の中部電力ミライズを分社化しました。それぞれのマーケットにじかに接し、自律的・機動的に取り組むことでリスクヘッジ力を高めるのが狙いですが、成果も出始めています。

また、新しい収益の柱を確立する上で重視しているのがお客さま、株主・投資家、パートナー、地域社会、地球環境、さらには従業員といったステークホルダーの目線になって事業活動を進めることです。会社の基盤は資金面を除けば、人財と技術力だと考えています。人財戦略をいかに充実させるかも重要です。新たな戦略を導入しつつある今、勉強すべきことは数多くあり、こうした面でもアクセンチュアをはじめとするパートナーに協力いただきたいと思っています。

- 江川

-

おっしゃる通り、今後は事業者が生き残る「サステナブル」ではなく、あらゆるステークホルダーにとって「サステナブル」な社会創造に寄与する事業者・企業が選ばれ、生き残るというマインドが重要だと考えています。実際、先進企業は他社と協調することで、ネットゼロの達成のみならず、競争優位も獲得しています。

日本が長く繁栄するようなサステナブルな社会をつくるため、中部電力とともに取り組んでいければと思います。