提供:富士通

富士通株式会社

執行役員常務 CHRO

平松 浩樹 氏

株式会社アクション・デザイン

代表取締役

加藤 雅則 氏

提供:富士通

富士通株式会社

執行役員常務 CHRO

平松 浩樹 氏

株式会社アクション・デザイン

代表取締役

加藤 雅則 氏

新型コロナウイルス禍が続き、将来の予測が困難な“VUCA”(※1)時代と言われる今日、既存事業で収益を確保しながら新たな事業領域を模索する「両利きの経営」(※2)に注目が集まっている。なぜ経営者は、経営課題として組織カルチャーの変革に取り組む必要があるのか。これからの働き方とビジネスイノベーションの可能性とは。富士通 執行役員常務 CHROの平松浩樹氏と、両利きの経営の有識者であり組織開発コンサルタントとして活躍するアクション・デザイン代表の加藤雅則氏が意見を交わした。

※1)VUCA : 「Volatility(変動性)」「Uncertainty(不確実性)」「Complexity(複雑性)」「Ambiguity(曖昧性)」の頭文字を並べた造語。社会やビジネスにおいて不確実性が高く将来の予測が困難な状況であることを示す。

※2)両利きの経営 : スタンフォード大学経営大学院のチャールズ・オライリー教授とハーバードビジネススクールのマイケル・タッシュマン教授が提唱した経営論。同じ組織の中で、現在の既存事業と将来の探索事業を同時に追求する経営を意味する。

アクション・デザイン代表取締役、

エグゼクティブ・コーチ、

組織コンサルタント、

早稲田大学ビジネススクール非常勤講師

加藤 雅則 氏

―― コロナ禍をきっかけに日本企業を取り巻くビジネス環境は大きく変わり、さまざまな課題に直面していると言われています。日本企業が抱える課題とはいったいどのようなものなのでしょうか。

平松 いまはVUCA時代と言われるなど、企業を取り巻くビジネス環境の先行きは不透明さを増しています。一方でデジタル技術の進展により、企業のビジネスモデルや顧客が求めるサービスもどんどん変化しています。グローバル市場を相手に戦っていくためにも、日本企業には変革が求められています。さらにコロナ禍をきっかけに、企業で働く個々の社員の価値観やキャリア感も変わってきました。これらのテーマに対して、経営側がきちんと対応しなければならないところに課題があると考えています。

加藤 世界中でディスラプション――創造的破壊が起きていると言われますが、その通り想定外のところから競合が現われ、既存の競争ルールをひっくり返すといったことが頻発しています。日本企業に変革が求められているのは、企業がそうした変化に適応しなければいけないからです。また、変革を推進するためにも社員の働き方や組織のあり方までさかのぼって考える必要があります。これらの課題解決のために経営トップが果たす役割は非常に大きく、欧米企業では経営トップが3分の1の時間を組織カルチャーづくりに費やしていると言われています。日本企業も経営トップ自らがコミットして組織カルチャーを変えていかなければ、変化への適応は困難な状況と言えるでしょう。

平松 そうですね。変化が激しく先行きが不透明であるため、経営トップのコミットに加えて社員一人ひとりも主体的に考えて行動していかなければ、変化への対応は困難です。とはいえ社員の意識やマインドを変えるのは容易でなく、経営トップが本気の覚悟で組織や制度の改革に取り組むことが求められていると思います。

富士通株式会社

執行役員常務 CHRO

平松 浩樹 氏

―― そのようなVUCA時代において、既存事業で利益を確保しながら新領域を探索する「両利きの経営」が注目を集めています。

加藤 日本企業は従来、一致団結して皆で一斉にやろうという文化を大事にしてきました。それは今でも通用するものであり、とくにモノづくり企業では非常に重要です。けれども一歩引いてみると、イノベーションはたった1人の個人からでも起きるという部分があります。そうした面白いことをする人をつぶさずに、いかに早くその考えなどを共有して組織活動に展開するかというスピード感が重要になります。これはまさに、事業環境の変化に適応して自社を変容させることを目的に、既存の事業と将来の事業を同時に追求する「両利きの経営」と通じるものがあります。

両利きの経営とは、実は多様性を意味しているのだと私は考えています。既存事業の組織カルチャーだけでなく、新たな領域を探索するカルチャーを併存させるには多様性が必要です。だから両利きの経営を進める上では、個人の力をどのように生かしていくかという角度からも考えなければならないのです。

その点で私が注目しているのは、富士通の取り組みです。組織のディスラプションを議論すると、どうしても“How”(どのように)という話に行きがちなのですが、富士通は個人と会社の関係性という本質的な部分までさかのぼり、どうすればよいのかを捉え直しているところに大きな特徴があります。

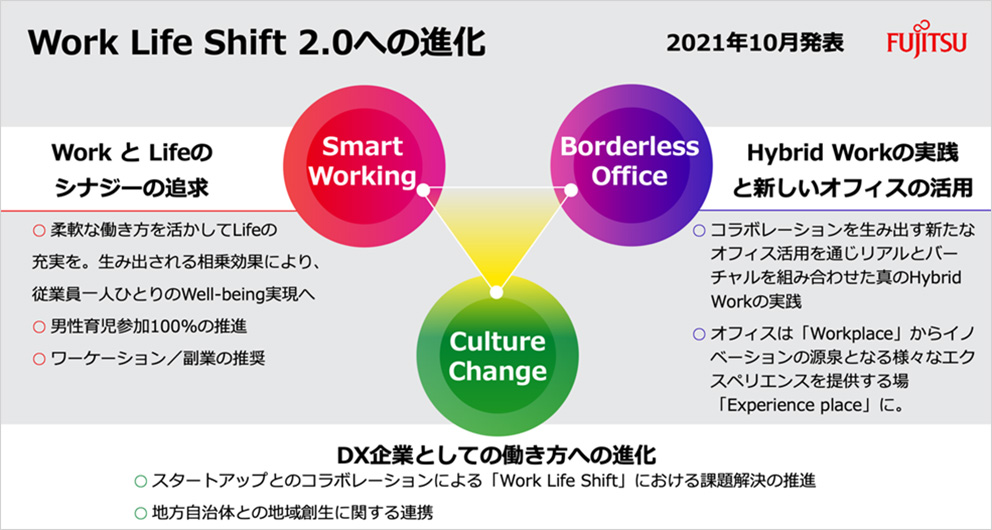

平松 富士通はコロナ禍による緊急事態宣言が発出された2020年7月に「Work Life Shift」というコンセプトを発表し、実践しています。このWork Life Shiftの導入に向けた議論を進める中で出てきたのが「自律」と「信頼」というキーワードです。つまり、会社が社員を信頼し、社員も社員同士を同じ仲間として信頼することによって、初めて自律的に働けるという考え方です。これをコンセプトとしてまとめたのがWork Life Shiftです。

Work Life Shiftは単に在宅テレワーク制度を取り入れるというわけではなく、一人ひとりの社員がチームや個人にとって最適な場所や時間で働くように自律的に選択するスマートワークを重視しています。それに伴って当然、オフィスの在り方も変わってくるので、コミュニケーションとコラボレーションがしやすいオフィス環境に変えました。さらに、そうした働き方を前提に社内のカルチャーを変えていく。これらをセットで導入したのがWork Life Shiftです。

この世界が実現できれば、最終的に社員のウェルビーイングが向上し、それがモチベーションやエンゲージメントの向上につながり、会社にとっても良い方向へ向かうことになります。

加藤 両利きの経営を進めるために、例えば組織カルチャーだけを変えようとか、人材や仕組みだけを変えようとしがちです。しかし両利きの経営では、組織を構成する「組織目標」「組織構造」「組織カルチャー」「人材」の4要素がフィットしている状態になることで機能する整合性モデルをつくり上げ、組織アライメントを形成することが成功の鍵だとしています。

富士通が進めているような「Smart Working」「Borderless Office」「Culture Change」 の3本柱をセットに変革を進めることは、両利きの経営を実現していくうえで非常に大事なポイントだと思います。

―― 富士通はWork Life Shiftにどのようにしてたどり着いたのでしょうか。

平松 富士通は17年にテレワーク制度を全社導入したのですが、本格的に在宅テレワークが始まったのはコロナ禍以降のことです。このときに社員が在宅テレワークに適用していこうとする姿から、コロナ対応でのテレワークではなく、会社として目指すべき働き方が問われているという感覚がありました。そこで社員の意見や声をできる限りたくさん集め、それに対して答えるとともに、「会社が社員を信頼しているのだ」という“本気度”を伝えようと、自律と信頼をキーワードに具体的なデザインを示すWork Life Shiftの取り組みを開始しました。

加藤 この“本気度”がポイントです。何かを変えるときには経営からのトップダウンだけでなく、社員からのボトムアップが必要です。そこに本気で取り組むことにより、トップダウンとボトムアップが相互に作用し、ちょうどミートするところへと組織が変わっていくわけです。社員は経営トップの本気度を見ていて、これが本気だとなれば組織全体にスイッチが入り、本当に変わり始めます。

平松 日本人は忖度しがちなため、経営トップが何か言っても、本当は形式だけなのではないかと気を回してしまいます。これでは何も変わらないし、業務のさまざまな場面に非効率が残ることも、それが原因だと思います。だからこそ、本気で取り組もうとしていることをメッセージとして何度も繰り返し発信してスイッチを入れることは大切ですね。

―― 具体的にはどのような取り組みを進めていますか。

平松 20年7月にWork Life Shiftのコンセプトを発表してから約1年半が経過しましたが、この間、会社が目指す働き方が社員に伝わり、オンラインワークが中心になっても業務生産性が向上したり、楽しく働けるように効率的にコミュニケーションを取ったりと、社員が工夫し始めたと実感しています。

例えば、これまで管理職になることをためらっていた女性社員が、この働き方であれば管理職としても働けると自ら手を挙げたことがありました。また自宅から離れた勤務地に単身赴任していた社員が、単身赴任を解消してリモート勤務するという例も出てきています。いろいろなところに良い面が出てきています。

加藤 組織カルチャーを「社風」「風土」と捉えると、変えられない、変えてはいけないという感じがします。しかし組織カルチャーとは行動様式や仕事のやり方、関わり方のことなので、例外をどんどんつくることも非常に大切です。例外が生まれることを経営トップが後押しして承認すれば、マネをする人が次々に現われます。こうして行動様式が変わり、ひいては組織カルチャーが変わります。ここでもやはり、経営トップが例外を認めつつ価値判断するという本気度を示すことが重要です。

平松 Work Life Shiftの導入後に社内アンケートをとったところ、オンラインでも生産性を維持または向上できたという回答が75%を占めました。オンラインワークでは生産性が落ちるのではないかと心配する経営者もいるでしょうが、社員全員が本気で取り組むと生産性に影響することはないとわかりました。

現在はアフターコロナを見据えて、オフィスでのリアルなコミュニケーションの効果的な活用を組み合わせた真のHybrid Workを実現することや、Lifeのさらなる充実などを目指して、「Work Life Shift 2.0」としてバージョンアップした施策をスタートさせています。

―― Work Life Shiftという富士通の取り組みを紹介していただきましたが、企業がこれからビジネスイノベーションを起こしていくために、経営者はどのように「これからの働き方」と向き合うべきだとお考えですか。

平松 Work Life Shiftの出発点は「ビジネスイノベーションを創出し続けるためには新しい働き方が必要である」という考え方にあります。そうした新しい「これからの働き方」を実現するには、加藤さんからも指摘があったように経営トップのコミットメントの下、会社と組織と社員が三位一体となって改革を進めていくことが重要です。

例えば富士通では時田隆仁社長の就任後、社長自らが「IT企業からDX企業へと変わるためにパーパスから見直してマネージメントするのだ」と社員に語りかけ、現場の声を聞いて、社員の期待に応える組織への見直しやジョブ型人事制度の導入といった改革を後押ししてくれました。そうした経験からも、経営トップが主導して会社の根本的なあり方、組織と社員の関係性を再定義することは、既存事業に取り組みながらビジネスイノベーションを起こすためにも非常に重要だと感じています。

加藤 富士通の取り組みをうかがって、私が思い浮かべたのは「不易流行」という言葉です。「いつまでも変化しない本質を忘れずに、新しく変化を取り入れていくこと」を表す俳句の世界から出てきた四字熟語ですが、これも両利きの経営に通じます。両利きの経営というのは、基本的に矛盾を伴うものですが、この矛盾を引き受けて価値判断することができるのは経営トップしかありません。この価値判断を組織カルチャーや働き方の変革という形で意思表示することで、社員は経営トップの本気度を実感し、そこからビジネスイノベーションのチャンスが生まれるわけです。

富士通が組織カルチャーと働き方の変革に取り組んだことは、経営トップにとって覚悟と勇気のいる難しい決断だったことでしょう。しかし、それをやり遂げているところに、私は組織カルチャーの専門家として非常にうれしく思います。