2018年9月7日時点の記事です

AIでデータを価値に変える

AI(人工知能)の活用が企業の競争優位を左右する時代。そこで注目されているのが、企業が持つデータの価値である。ビジネスでAIを活用するには、この企業データを中心としてその構想を広げるべきだ。自社の固有データにはどのような活用方法が考えられるのか、AIを活用するためにはどのような考え方が必要になるのか。日本IBM ワトソンソリューション部長の田中孝氏に話を聞いた。

日本アイ・ビー・エム株式会社

ワトソンソリューション部長 田中 孝氏

2002年、日本IBMに入社後、主に流通・小売・物流業の顧客のソリューションデリバリーに従事し、ソリューション適用コンサルティングやアーキテクチャデザインを担当。2015年8月にWatson事業部に異動後、様々なプロジェクトをリード。2017年Watsonソリューションデリバリーチームのリーダーを経て、2018年7月から現職、ワトソンソリューション部長。

「3年前に登場したときのIBM Watsonは、単純な質問応答システムでした。これまでの業務アプリケーションとは異なり学習するシステムではありましたが、活用される領域はシンプルでした。それが今では、より複雑な一連のビジネス・プロセスを支援できるようになっています」と日本IBMの田中孝氏はWatsonの進化を指摘する。

与えられた質問に回答したり、与えられたデータを分類するといった単機能型のAI活用から、AIが自ら情報を収集して分析し、そこから洞察を得てアウトプットを提供するといった「ビジネス・プロセスの入り口から出口までを支えるAI」が現実のものとなっている。

それを実現しているのが、API(アプリケーション・プログラミング・インターフェース)というアプリケーションを連携させるための仕組みだ。自然言語のテキストを分析するAPIに加え、画像認識や音声認識、音声合成ができるAPIが提供されたことにより、電話などによるユーザーとの会話やカメラなどによる音声・画像も入力データとして利用できるようになった。こうしたAPIを組み合わせることで、よりリッチなAI活用ができるようになったという。

「これまでの業務アプリケーションは、入力フォームから入ってくるあらかじめ想定済みのインプットだけを、ルール通りに処理していました。一方、AIを活用したアプリケーションは自然言語や音声・画像などの非構造化データを処理できることで、より多くの種類のインプットを扱うことができます。また、ユーザーとアプリケーションのインタラクションが入力フォームのように制限されないため、あらかじめ想定していないインプットも扱うことになります。これが意味する重要なことは、これまでは異常値として使われなかったデータを分析することができるようになり、新たなナレッジの源泉にすることができるということです。従来のシステムが扱えなかったデータを扱うことができ、かつ現時点のアプリケーションが想定できていないデータも将来の拡張に活用することができる。それがビジネス・プロセスを変えることにつながります」と田中氏は指摘する。AIがデータの新たな価値を生み出しているのだ。

すでにAIによってデータから新たな価値を生み出している事例はいくつも出てきている。ネスレ日本がコンタクトセンターで提供している「ネスレ・チャット・アシスタント」は、単なるQ&Aシステムではない。チャットボットによる質問応答だけでなく、顧客が何に困っているのかを推測してオススメの情報を提案する。

「お客様とのコミュニケーションの内容に応じてAIが積極的にサポートすることで、アップセルやクロスセルの役割まで果たし、さらに基幹システムとも連動して注文の変更処理まで行います」と田中氏は適用範囲の広がりを語る。

JR東日本でも新たなAI活用に取り組んでいる。バリエーションが多種多様な問い合わせに対するコールセンターのオペレーターの対応をAIが支援する、というものだ。田中氏によれば、「お客様とオペレーターの自然な会話のやり取りから、AIが適切な回答候補を瞬時に提示します」。

このケースのようにAIに質問を投げかけることをトリガーにするのではなく、AIが人に寄り添い、顧客とのやり取りをウオッチし、必要と思われる情報を判断して提供してくれる。それを学習データとして取り込んでAIは進化していく。

人に寄り添う仕組みとしては、ボイスボットもある。テキストでやり取りするチャットボットの音声版だ。電話を通じてボイスボットを提供する場合、プッシュボタンで操作を指示する自動音声応答とは異なり、普通に話をするだけでシステムが話の内容を解析し対応してくれる。

ボイスボットは24時間365日対応できるだけでなく、テキスト、音声と、入り口は違ってもチャットボットとボイスチャットとの間で対応履歴を共有し、それを学習データとしAIの機能を高めることができる点も大きなメリットだ。

多くの日本企業は、これまでシステムインテグレーターにシステム開発を任せてきた。必要なシステムの要件を伝えて開発を委託し、機能が満たされているかを確認し、ユーザー部門に提供するのが一般的な形だ。しかし、AIにはこうした考え方は通用しない。

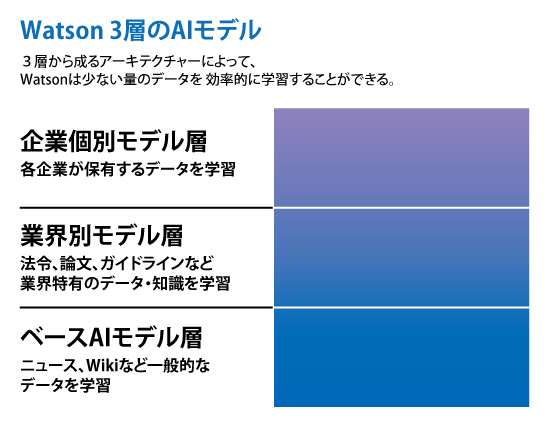

ビジネス用途のWatsonの学習モデルは、コンシューマー用途であるAIのモデルとは異なる。一般的なデータや業種・ドメイン別のデータに基づくモデルはWatsonが標準機能として提供し、そこに企業固有のデータを加える。そうすることで企業によって異なる固有の学習モデルが構築できる。「AIを企業の強みとして活用するためには、企業の持つデータとビジネスの知見の両方が必要であり、ユーザー企業側が学習モデルの構築において多くの役割を担うことになります」(田中氏)

「より少ない量のデータで学習する」Watsonの3層のAIモデル

企業データをAIで活用するためには、ビジネスの現場がAI活用の主役となり、まずは業務データをもとに学習モデルをつくる。そのモデルをビジネス・プロセスに適用し、利用過程で得られたフィードバックをまた学習モデルに戻すというサイクルをつくり、これを回していく必要がある。

「しかし、データの収集から分析、学習モデルの作成といったステップをすべてユーザー主導で進めていくのは無理があります。そこで日本IBMでは、お客様と一緒につくり上げていくというスタンスをとっています」と田中氏は語る。

データの収集はユーザー企業が行い、学習用にデータを変換して学習モデルを作成するのは日本IBM、それをテストするのはユーザー企業といった形で 、役割分担をしながら協業して進める。田中氏は「当初は日本IBMがリードし、徐々にお客様にノウハウを移管し、リリースするころにはすべてのステップをお客様自身で進められるようになるようご支援します」と話す。

いつ本番システムとしてリリースするかも、多くの企業が判断を迷うポイントだ。「試行段階では、集めたデータをAI用に整えて投入することで学習モデルを作成します。しかし、試行用のデータには限界があります。本番で実際にインプットされるデータが試行用データの想定通りになるとは限らないからです。どこかでリリースして使い始めなければ、本当の意味で使えるAIにはなりません」と田中氏は指摘する。

しかし、どのレベルまで到達したら公開するのかは、企業やAIの適用業務によっても違ってくる。現場の判断というよりも、戦略的な経営視点からの判断が求められることになる。

いきなり高い精度を求めることが難しいAIでは、日々のやり取りを学習データとして取り込み、フィードバックして進化させていくことがポイントになる。「お客様ご自身でAIを育てていく力をつけていただけるよう、ご支援します」(田中氏)

「どこかでリリースして使い始めなければ、本当の意味で使えるAIにはなりません」

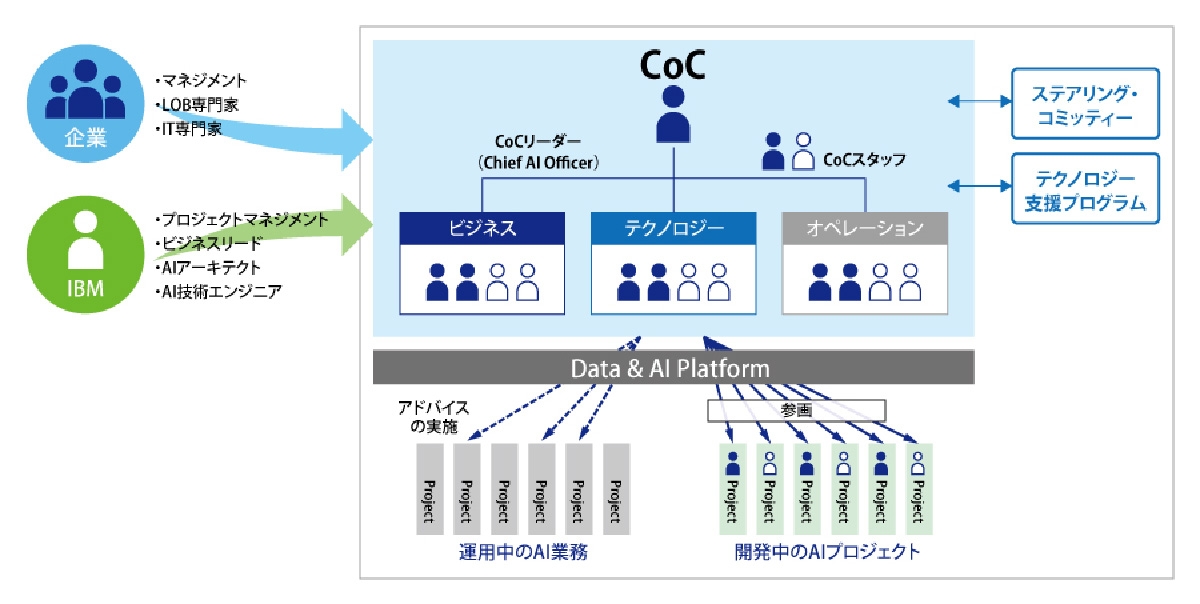

AIのプロジェクトを進める上で、日本IBMが提案しているのが、組織横断的なAIチームとしてCenter of Competency(以下、CoC)を設けることだ。「これまでのシンプルなAI活用は部門主導でもよかったかもしれません。しかし、ビジネス・プロセスの変革に活用するには、全社レベルでAI活用をリードする組織が必要です」と田中氏は指摘する。

全社AIを推進するCoCは、企業のマネジメントと業務/ITの専門家、さらに日本IBMのメンバーがCoCチームの一員として参画し、AIの導入・活用を一体となって推進していく

今後AIの活用が進めば、企業内のあらゆるデータがAIの対象になる。それらのデータを統括し、全社のAIソリューションをガバナンスする仕組みがなければ、システム開発の重複やコントロール不能な“野良AI”など、全体での非効率化は避けられない。今からそうした事態を想定した取り組みを行っておくことが必要になる。スキルと知見を持つこの組織が、社内の様々な部門がAIでデータを活用するというライフサイクルの構築を支援することで、全社的なAI活用を一層効率的に促進できる。

IBM Watsonは企業向けAIとして様々な場面で活用されているだけに、日本IBMにはこうした組織論も含めたノウハウが豊富に蓄積されている。企業の競争優位につながるAI活用を考える上で、強力なパートナーになってくれることだろう。