IoTヘルス

筑波大学とIBMの共同研究。

日常の動作解析から

認知症の早期発見を。

提供:日本IBM

提供:日本IBM

2025年に700万人、65歳以上の5人に1人が認知症に(平成29年版高齢社会白書)。高齢者人口の増加とともに、その数も増加する。これは患者だけの問題ではない。家族や病院、地域の支援など、広範囲に影響を及ぼす社会問題である。現在、認知症の初期の段階にターゲットを絞って発症を遅らせる薬などの研究開発が行われている。こうした時代に必要になるのが、人の日常動作から認知症を早期に発見する技術である。筑波大学とIBMは、AI(人工知能)や、あらゆるものがネットにつながるIoTなどの最新テクノロジーを活用し、認知症の前段階である早期認知障害(MCI)を判別する研究を共同で行い、このほど研究成果の一部を発表した。

認知症の研究はどこまで進んでいるのでしょうか。

新井 1900年初めにアルツハイマー病が発見されて以来、病理的な研究が行われてきました。そして1980年以降、分子生物学や遺伝子学の進歩により脳内の異常な構造物の構成成分が判明してからは、臨床研究が加速度的に進みました。

認知症の発症の仕組みとして、アミロイドというタンパク質がたまってその毒性によって海馬や大脳皮質の神経細胞が死んでしまうという「アミロイド仮説」が有力だと考えられています。それに基づいて治療方法が考えられてきました。ただ、もっと早い時期から脳幹にたまるタウというタンパク質の存在も明らかになっています。現在は検査方法の進歩もあって、これらのタンパク質がたまりはじめた初期の段階に何が起きているのかを探る研究が、世界中で活発に行われています。

成果は上がっているのでしょうか。

新井 認知症は一度発症すると後戻りできないことから、進行を止めることを目的とした薬、疾患修飾薬の治験が世界中で行われています。しかし、残念ながら今のところ全戦全敗です。結果が出ない原因として指摘されているのが、薬を投与し始める時期が遅いのではないかということです。

これまでの治験の対象はMCIという認知症の前段階で、物忘れはするけれども日常生活に支障がない人たちでした。こうした軽度の認知障害のさらに前の段階であるプレクリニカル期で治療をすれば効果が出るかもしれないという指摘が出てきています。

筑波大学 医学医療系

臨床医学域 精神医学 教授

医学博士

新井哲明氏

どのようにしてプレクリニカル期の診断を行うのでしょうか。

新井 大きく2つの方法があります。脳脊髄液を採取してアミロイドとタウタンパク質の濃度を測定する方法と、アミロイドとタウタンパク質がどれくらいたまっているかを画像で検査するPET検査です。

しかし、前者は針を刺すなど身体への負担が大きく、後者は数十万円という高額な費用がかかり、臨床という視点からみると現実的ではありません。

髙木 そこで、人の日常的な行動をAIで解析して、MCI、さらにはプレクリニカル期での早期発見を目指しているのが今回の共同研究です。脳脊髄液やPETではなく「日常の行動」であれば365日、日々データを集めて分析をすることが可能です。現在様々なモバイル機器やIoTセンサーが普及しつつあります。こうしたセンサーからの情報を解析することで、認知症と関係の深い行動特徴量を抽出し、早期発見することを目指しています。特徴量とは例えば歩行速度や言いよどみの頻度など、ある行動の測定結果を数値化した、AI開発の基本となるデータのことです。

日本アイ・ビー・エム株式会社

アクセシビリティ&ヘルスケア担当

シニア・マネージャー 博士(理学)

髙木啓伸氏

共同研究に取り組むことになったきっかけは何だったのでしょうか。

新井 うつ病の指標となるバイオマーカーを見つけるために、別の先生方がIBMと共同研究を行っていました。音声を解析して、うつ病の判別に有効な特徴量を抽出しようというものです。

それを見て、この方法であれば認知症の早期発見にも適用できるのではないかと考え、IBMを訪問してプレゼンテーションをさせてもらいました。2年ほど前のことです。

髙木 大変驚きましたし、うれしかったですね。認知症研究のトップの先生にわざわざお越しいただき、共同研究のお申し出をいただいたわけですから。私たちのチームも日常行動の研究には非常に興味を持っていましたし、社会的にも大変意義のある研究なので喜んで受けさせていただきました。

新井 それからは筑波大学まで何度も足を運んでもらい、じっくりと議論を重ねていろいろな方向から行動を測定しました。

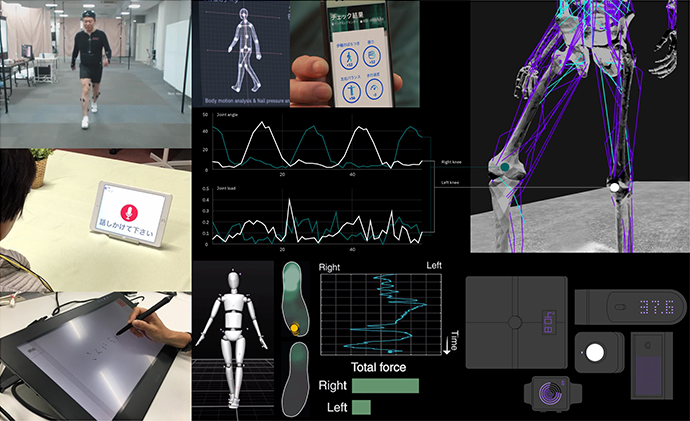

歩行やAIスピーカーを想定した音声、タブレットを使用した描画など日常的な行動データから認知症を早期発見することを目指した共同研究を行った

実験のフレームワークを決めていくのは大変だったのではないでしょうか。

新井 どの行動の特徴量をとっていくのかについては、グローバルも含めたIBMの知見を踏まえ、既存研究を包括的に調べたうえで提案してもらいました。

髙木 重要な着眼点は二つあります。一つ目は、マルチモーダルな行動特徴量の活用です。認知症の早期発見について、歩行や音声、描画動作などの行動特徴が有用であることは先行研究でも示されていましたが、基本的には単一の行動特徴の調査や利用に限定されてきました。私たちは認知症に限らず幅広い疾患と行動特徴の関係性に関するグローバルリサーチの研究成果も統合し、各行動特徴を効果的に組み合わせる事で、精度向上を目指しました。

二つ目は、各行動特徴についての複数センサー同時計測です。安価で大規模展開可能なセンサーと、高価で信頼性の高いセンサーの両方を同時に使ってデータ収集を行い、それぞれについてモデルを構築するアプローチです。これにより、一般の家庭や就労現場でセンサーを各個人が使用して健康のモニタリングに使用したり、病院や施設などでセンサーを設置してリハビリや簡易検査として実施したり、幅広い応用範囲において応用先のニーズに合わせた展開を可能にしています。

実験では何人くらいの方を測定したのでしょうか。

新井 アルツハイマー病の人、MCIの人、健常者の人など2年間で約200人のデータを集めることができました。この方々の医学的な評価のために血液検査からMRI、各種の認知機能検査などをまず行いました。健康診断の一項目として簡易的チェックを行うのが、認知機能検査のトレンドではありますが、それよりもずっと精密な方法で脳の状態を医学的に評価しました。その上で様々な行動のデータを取っているので、全ての検査を行うのに1日2時間としてそれを2〜3日かけて行う必要がありました。

「正常な人とMCIやアルツハイマーの人とを、かなり高い精度で判別できるデータは得られています」

今回の共同研究をどのように評価しているのでしょうか。

新井 認知症を予測するモデルをつくるのが目標ですが、正常な人とアルツハイマーやMCIの方とを、かなり高い精度で判別できる解析モデルが得られています。まだ多数例というところまで行っていませんが、明かりが見えてきた感じです。

もう一つは、IoTから得られたデータによって高い精度で判別できるということを目の当たりにできたことも大きな意味があります。もちろんそれだけで診断するわけではありませんが、有効なスクリーニング(選別)が安価にできる可能性があると思いました。

髙木 最近、AIでも説明可能性が問われるようになっていますが、医学ではそれが特に重要になります。一般的なAIの開発では目標精度を達成することがゴールになります。しかし医療ではそれに加えて「認知機能の低下とある行動特徴量の関係」といった関係性を説明できるようにする必要があります。こうした「説明可能な医療用AI」の実現に向けて、先生方と共に慎重に研究を進めていきます。

新井 文部科学省の科学研究費による研究も今年の末くらいから開始できそうですし、行動特徴量の変化が脳の変化とどう関係しているのか、これからも一緒に見ていきましょう。

認知症の研究はこの20〜30年で急速に進んでいます。医学の世界でIT企業と一緒に研究する時代になったことを考えると、向こう10年で大きな進化が期待できます。

髙木 ぜひ、一緒にチャレンジさせていただきたいと思います。社会的に重要な課題をテクノロジーで解きつつ、それを社会実装していくことが私たちの使命です。今後もサイエンスに基づいた研究をベースとして、社会に貢献していきたいと思います。

※この記事は2019年8月9日の取材時の内容で構成しております

「社会的に重要な課題を解きつつ、それを社会実装していくことが私たちの使命です」