提供:日本IBM

自社内に多くのデータを持ちながらも、ビジネスに成果をもたらす高度なデータの利活用ができていないケースは多い。その要因の1つは「データ分析の内製化」を実現できないことにある。ビジネスを熟知していることに加え、データ分析のスキルを持つことは非IT系の企業にとってはハードルが高いからだ。広島銀行を中核とするひろぎんグループは、その難題にあえて挑戦している。同グループはどのようにしてデータ利活用に取り組んでいるのか。今回のプロジェクトをけん引したひろぎんホールディングスの大江拓真氏と、プロジェクトを支援した日本IBMの井上大輔氏に話をうかがった。

グループ営業戦略の2つのテーマを対象に

ひろぎんグループがAIなどを使った本格的なデータ利活用の検討を始めたのは2016年8月に遡る。当初は経営企画部門に「新事業開発推進室」を開設し新ビジネス一般の検討を進めていたが、その後「デジタルイノベーション室」へと改変され、よりDX(デジタルトランスフォーメーション)を意識した組織になっていったという。

「研究していく中で明らかになったのは、DXの本質はデータの利活用にあるということでした」と語るのは、新事業開発推進室の立ち上げ以来、DX企画全般を担当してきたひろぎんホールディングスの大江拓真氏だ。

デジタルイノベーション部

(株式会社広島銀行 総合企画部 兼務)

DX戦略企画担当調査役

大江拓真氏

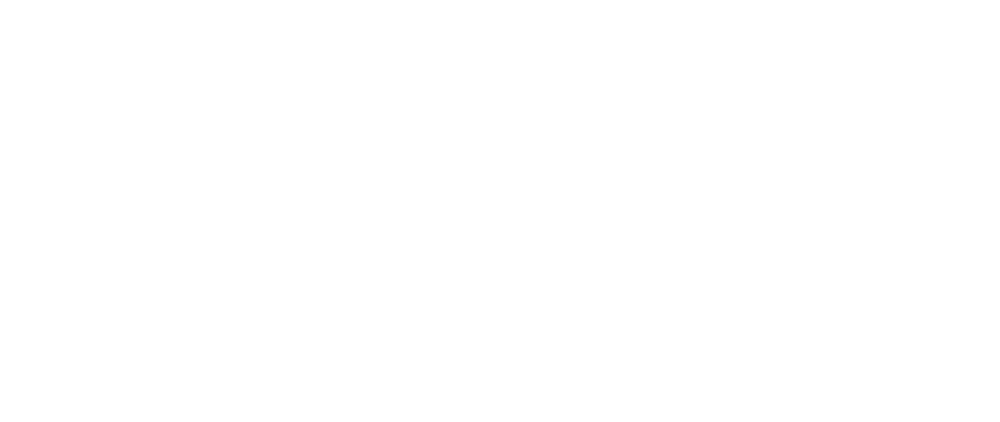

2020年9月、広島銀行のデジタル戦略部に所属していた大江氏が分析内製化を核としたデータ利活用高度化に向けた企画を起案し、そのための準備プロジェクトが承認された直後の10月、広島銀行はホールディングス体制に移行。現在の中期経営計画が始動し、「データ利活用の高度化」がデジタル戦略のコアとして位置付けられた。

プロジェクトの始動で最初に手がけたのは、データ利活用の知見を持つパートナー(外部コンサルタント)の選定だった。「候補となった5社の中から『内製化でデータの高度な利活用を実現したい』という私たちの思いへの共感度、人材の層の厚さや総合力という観点から評価し、基幹系システムでもお世話になっている日本IBMを選びました」と大江氏は語る。

本稼働に向けてスタートした準備プロジェクトでは、組織、人材、法制度、ガバナンス、運営プロセス、そしてシステムやデータベースなど体制整備のための様々な検討ポイントがあったが、策定にあたっては日本IBMの知見とフレームワークが役に立ったという。大江氏は「3カ月という短い期間で議論を重ねていきました。大変濃密な時間でした」と振り返る。

2021年4月、デジタルイノベーション部にデータ統括・分析チームが発足した。統括の大江氏に加え、データ分析の実務者2人と外部への出向者2人を加えた5人体制だった。

営業戦略を高度化する2つのAIモデルを構築

データ統括・分析チームが最初に取り組んだのは、2つのAI(人工知能)モデルを構築する案件だった。広島銀行のカードローン新規借入のターゲット先と、グループ傘下の証券会社であるひろぎん証券のマルチチャネルサービスのターゲット先を、それぞれスコア値で予測し、リストを出力するためのモデルの構築である。「データ分析のスキルと経験を蓄積するためにこちらから所管部門に持ち掛け起案しました」(大江氏)。

いずれもAIモデルによって営業戦略を効率化・高度化できるかどうかを検証しようというもので、後者はひろぎん証券が持つデータだけでなく、広島銀行の保有データも利用(※あらかじめ情報共有について同意が得られている広島銀行からの仲介先に限定)し、グループ内各社が保有するデータを融合することによるシナジー効果を検証する狙いもあった。

「ビジネス課題をデータモデルに変換するために、ビジネスの観点からKPI(重要業績評価指標)を設定し、それを達成することを目的にしました。最も大変だったのは成果物のフレームワークの作成、つまりデータ利活用のアウトプットをどう見せるかでした」と大江氏は語る。

両案件ともにAIモデルが出力したリストによってどれだけの成果が得られたかが評価の尺度になり、加えて後者はデータ融合によってシナジー効果があったかどうかも評価の尺度になる。そして成果物としてはいずれも要件定義書、データ分析書、プロジェクト報告書、運用計画書などが作成され、AIモデルを構築してビジネス部門に引き渡すことが想定されている。

データ分析の実務は日本IBMからのデータサイエンティストの出向を受け入れ、実務を通じたデータ利活用チームへのスキル移管も行いながら急ピッチで進められた。データ自体はホストコンピューターの情報系のデータベースから抽出し、分析はスタンドアローンのPCで実行。基礎分析、要件定義、モデル構築、そして運用というステップで行っていった。

データ活用基盤を整備しさらなるデータ利活用を

2021年10月に組織の改編があり、データ分析実務者の2人は営業統括部門のデータ分析チームに異動した。すでにカードローンの新規借入をターゲットとしたファースト案件は2021年10月から運用フェーズに入り、セカンド案件のマルチチャネルサービス案件も2022年4月から運用フェーズに入る予定で、さらにビジネス現場に密着したデータ分析への期待が膨らむ。

大江氏は「2年前に経営陣に提案したときは内製化ができるかどうか不安でしたが、日本IBMの支援もあって実現できました。目指していたレベルが高かったのでメンバーは大変だったと思います。ビジネス上の成果はこれからですが、社内からは評価されていますし手応えは感じています」と語る。

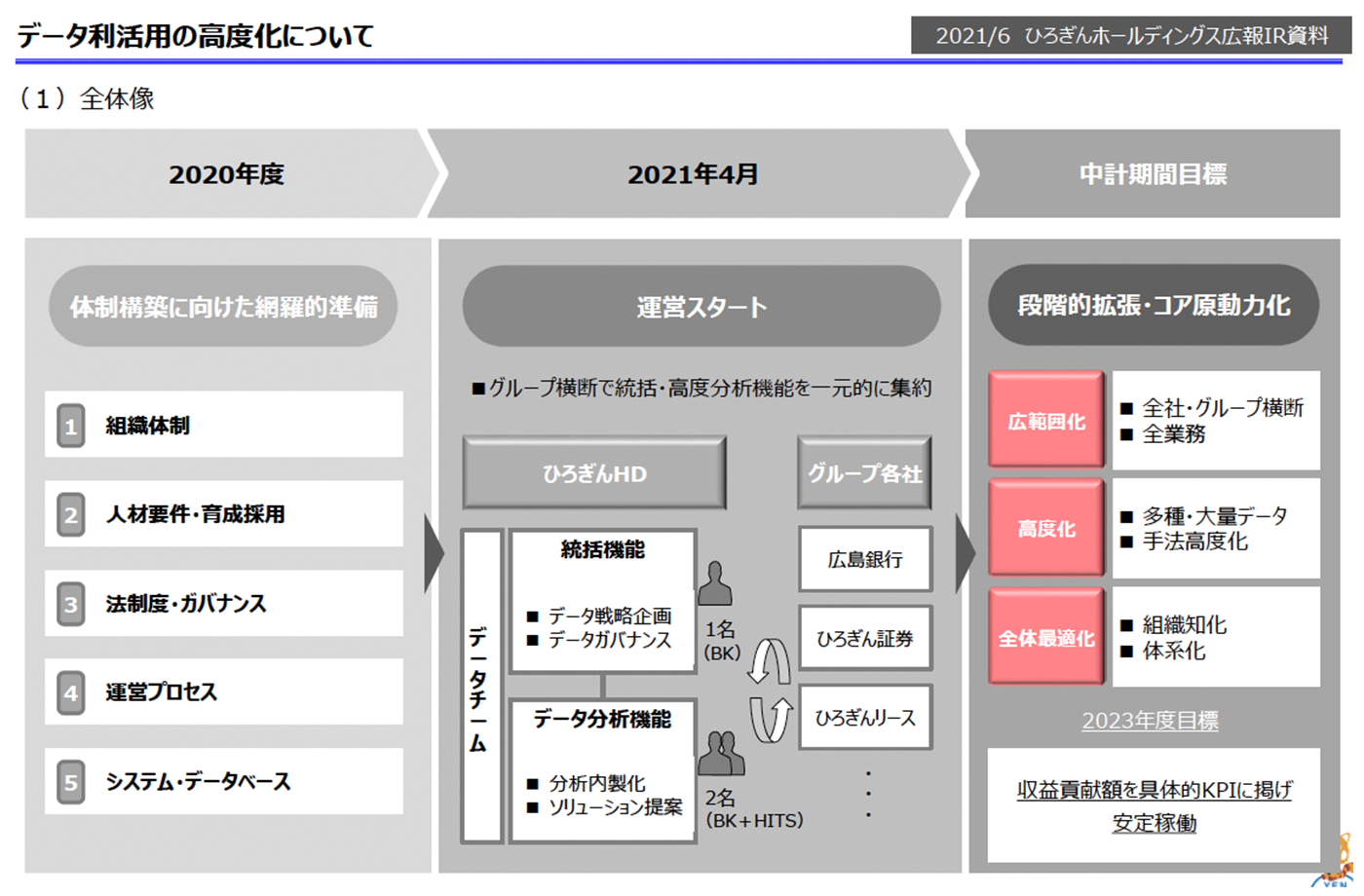

また、データ分析の実践で見えてきた課題もある。データベースからデータを抽出してスタンドアローンで分析業務を行っていたが、リソース的には限界だったことだ。そこで検討したのが、IBMが提供するデータプラットフォーム「IBM Cloud Pak for Data(CP4D)」の導入だ。

「CP4Dでは、データの切り出しから蓄積、加工、モデル開発を含めた活用、データカタログや管理といったガバナンスまでデータ分析に必要な機能がすべてワンストップで提供されています。CP4Dは2021年12月から導入し、現在はデータ分析環境利用開始に向けて環境準備中ですが、いずれはCP4Dにすべての機能を集約していく予定です」と大江氏は語る。

データ・ファブリックへの最も進んだDXの取り組み

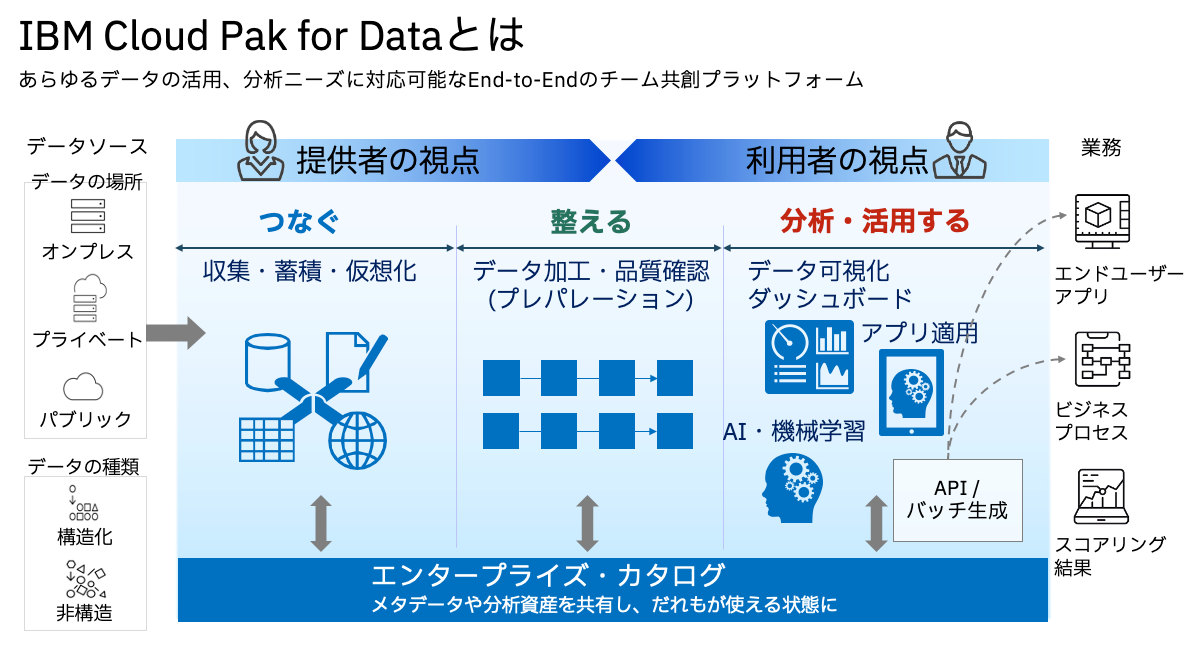

こうしたデータ利活用の取り組みは、パートナーである日本IBMからも高く評価されている。立ち上げのコンサルティング段階から関わってきた日本IBMの井上大輔氏は「今注目されているデータ・ファブリックに近づいている事例ではないでしょうか」と話す。

IBMコンサルティング事業本部

金融DXビジネス 統括部長

井上大輔氏

データ・ファブリックは分散しているデータのエンドポイントを仮想的に接続し、データがどこにあっても有効活用できるようにする新しい概念だ。実現できればデータ集約のコストを抑えながら、企業の資産であるデータを持続的な成長のために利活用できるようになる。

「データ・ファブリックのためには、場所を選ばずにデータを利活用できる基盤と、データ利活用の一元的な運営組織が必要ですが、ひろぎんホールディングスの場合は、CP4Dというソリューションを導入したことと、データ統合・分析チームという全社レベルの組織があります。意図しないままデータ・ファブリックに近づいていっているのです」(井上氏)

井上氏は多くの金融機関でデータ利活用への取り組みが進まない中で、同グループが全社レベルの課題に対してデータ分析を実践し、事業部門に対して分析モデルを提供して運用を図るまでに至った要因として「本気度の違い、中長期視点での取り組み、自立のスピードの速さ」を挙げる。

それができたのは、経営者が必要な資金や人材などのリソースを用意し、プロジェクトのメンバーが高い当事者意識を持って臨み、適切なアドバイスのもとでスキルを磨き、先進的な運営に取り組んだからだ。

ゼロから始まった同グループのデータ利活用の高度化は、約1年でAIモデルを内製化して実用段階のレベルにまで達した。ひろぎんグループの挑戦から学べることは多いのではないだろうか。