提供:日本IBM

三井住友フィナンシャルグループの日本総合研究所(以下、日本総研)のDX(デジタルトランスフォーメーション)システム本部は、ワンストップでコンテナ(アプリの動作環境を仮想的に構築する技術)やUX(ユーザーエクスペリエンス:顧客体験)のパフォーマンスをモニタリングするためにアプリケーション・パフォーマンス管理ツール(APM)の導入を検討し、日本IBMの「IBM Instana Observability(以下、Instana)」を採用した。同社はなぜInstanaを採用したのか。その用途や効果について、日本総研 DXシステム本部 本部長の蝶採(ちょうどり)トックディル氏に話を聞いた。

DX推進に求められる

APMのシステム要件とは

三井住友フィナンシャルグループのシステムインテグレーターであり、コンサルティング、シンクタンクの3つの機能を持つ総合情報サービス企業である日本総研。同社はグループのDX推進とそれに伴うシステム開発の内製化を促進するために2020年10月にDXシステム本部を立ち上げた。

DXシステム本部には新しいサービスを発見して仮説検証する「ディスカバリーチーム」、アイデアやサービスをアジャイルで開発する「デリバリーチーム」、パブリック・プラットフォーム上のアプリの運用とモニタリングを担当する「プラットフォームチーム」、横断的に品質やセキュリティーを評価する「CoEチーム」がある。

本部共通のシステム開発および運用方針として、クラウドネイティブアプリの開発はパブリッククラウド・プラットフォームを利用し、開発および運用においてはDevSecOps(※)のカルチャーを推進。品質とスピードの向上を図り、自動化を進めることをミッションに掲げている。

「この開発および運用方針を受けてモニタリングに対するシステム要件も設けています」とDXシステム本部 本部長の蝶採トックディル氏は話す。具体的には、ワンストップでインフラやアプリUXなどを監視・管理できること、問題の発生と原因を素早く特定できること、新規の監視対象を自動で認識できること、メンテナンスに工数がかからないことなどだ。

(※)Development(開発)と運用(Operations)の連携(DevOps)と、これにセキュリティー(Security)を融合させることで、セキュリティーを確保しつつ開発スピードを損なわない開発・運用スタイルのこと。

DXシステム本部 本部長

チーフ デジタル ストラテジスト

蝶採トックディル氏

こうした厳しい要件のもと、同本部ではAPMツールの比較検討を行い、その結果、日本IBMのInstanaを採用した。

運用の簡素化と自動化が

Instana採用の決め手に

同本部が採用したInstanaは、アプリのパフォーマンスを監視し、オブザーバビリティ(可観測性)を向上させる次世代のAPMツールだ。パブリッククラウド、プライベートクラウド、オンプレミスなど場所を問わずにアプリのパフォーマンスを把握し、問題が発生した場合は問題箇所を特定し原因の追求を支援する。

オンプレミスだけでなく、SaaS(Software as a Service)ソリューションとして導入できることも大きな魅力だ。蝶採氏は「SaaS型サービスが提供され、自前でバックエンドサーバーを用意する必要がありません。エージェントが数分でインストールや設定作業を完了し、アップグレードも自動で行われます」と話す。

バックエンドサーバーのUI(ユーザーインタフェース)が直感的で使いやすく、専門的な知識を持たなくてもすぐに利用できることも導入のしやすさにつながっている。同本部でもInstanaを導入した後、1日のトレーニングを受けただけで本番環境で本格的に利用を開始できたという。

「ライセンス体系がシンプルで、コンテナベースのクラウドネイティブアプリと親和性が高いことも魅力です。それを意識してライセンス体系を設計したのではないでしょうか」と蝶採氏が指摘するように、仮想CPU数、メモリー容量、アプリ数ではなく、サーバー単位のライセンス体系が提供され、価格も抑えられている。

さらに蝶採氏は「プロダクトビジョンやロードマップが充実しており、将来性も評価できます。Instanaを導入した2020年当時、米国調査会社のガートナー社はニッチプレイヤーに位置付けていましたが、2022年にはリーダーに変わりました。当本部の将来性を見る目が正しかったと言えるでしょう」と話す。

効果を上げるための

3つの活用ポイント

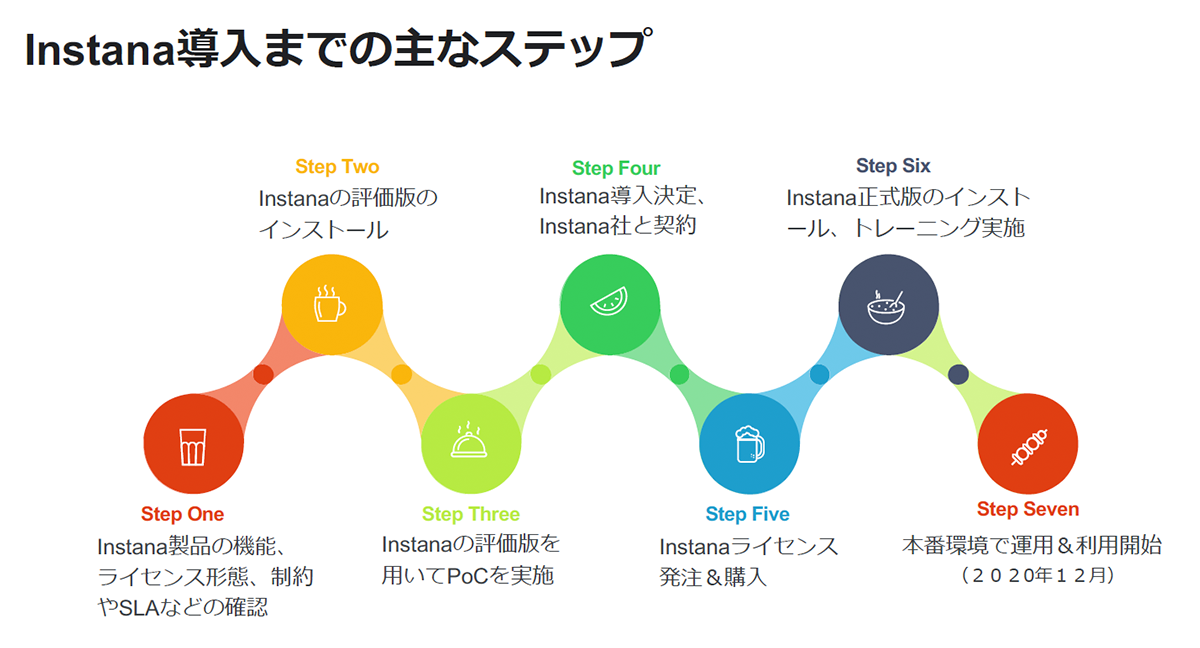

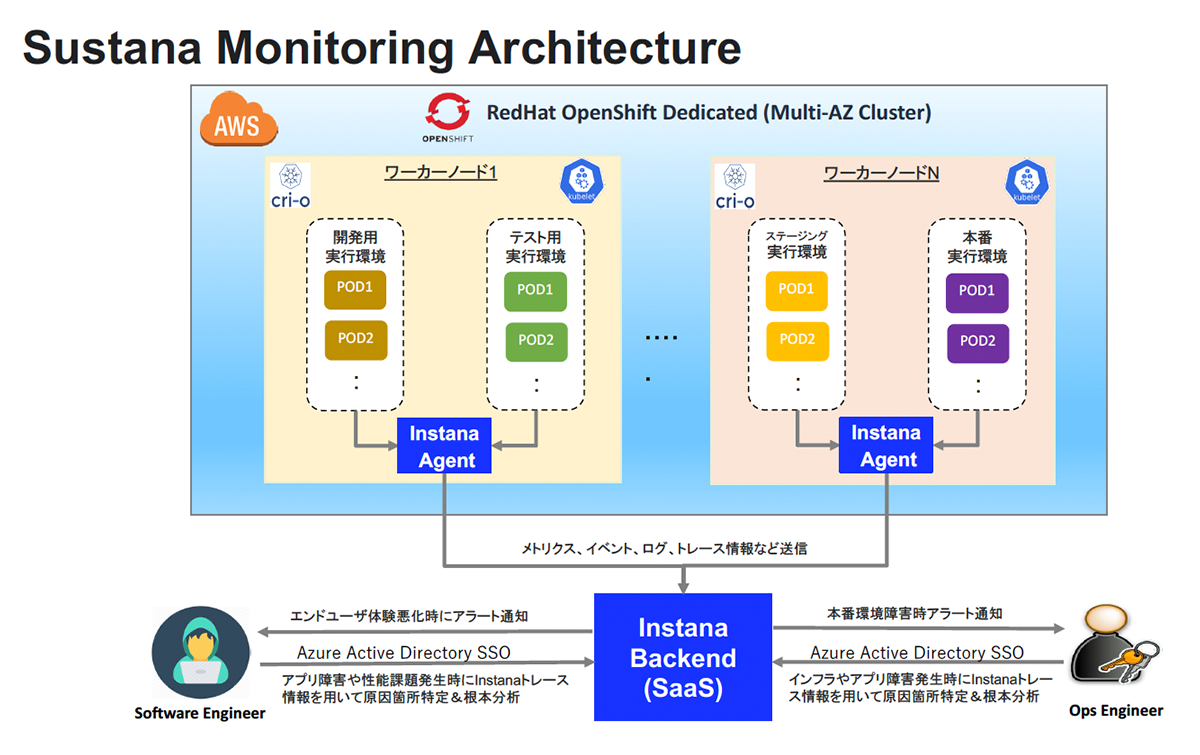

同本部ではPoC(実証実験)を通して機能や性能を評価したうえでInstanaの導入を進め、2020年12月から本番環境での運用を開始した。その最初の適用案件が、同本部が開発して三井住友銀行が提供する「Sustana(サスタナ)」だった。

Sustanaは「Sustainability」と「Analytics」を合わせた造語で、企業とサプライチェーン全体のCO2排出量の算定から削減までの業務を管理するクラウドサービスだ。2021年7月から同本部が開発と運用を進め、2021年12月から選考トライアルを実施、2022年5月から正式に販売を開始している。

蝶採氏は、Sustanaサービスの開発および運用におけるInstanaの主な活用ポイントを3つ挙げる。その1つ目は24時間の監視体制だ。「Sustanaサービスの本番環境上のインフラやアプリの状況を24時間監視しています。運用担当者はメールでアラートを受け取ることができます」(蝶採氏)。

2つ目はSustanaサービスの開発の早い段階からInstanaを活用し、開発やテスト環境上のパフォーマンスを確認していることだ。蝶採氏は「パフォーマンスに問題がある場合はInstanaのトレース情報を用いてボトルネックになっている箇所を特定し、改善に取り組むことができます」と話す。

3つ目はSustanaサービスの開発や運用の業務に初めて参加するエンジニアのオンボーディングへの活用だ。直感的で使いやすいInstanaのUIを用いてセルフサービスでインフラやアプリ構成、サービスやコンポーネント間の依存関係、アプリやマイクロサービスの振る舞いなどを学習しているという。

Instanaをフル活用して

DX推進を後押しする

では、同本部がInstanaを1年半活用したことによってどのような効果が得られたのか。蝶採氏は「まず挙げられるのが、運用コストの削減です。アプリのデプロイの時点からモニタリングを自動化できました。ゼロメンテナンスですから、Instana専用の運用担当者もいません」と話す。

次に挙げたのが「スピード」だ。優れたUIとメトリクス機能、トレース機能、ログデータを利用することにより、障害発生時の問題解決時間を30~40%も短縮できたという。「アプリ構成やアーキテクチャーが複雑なほど、この効果は大きいと考えています」(蝶採氏)。

クオリティー面での効果も大きい。Instanaによってパフォーマンスの問題を開発の早い段階から検出でき、Shift-Left(ソフトウェア品質に関するテストを前倒しする)が実現された。さらに蝶採氏は「Instanaを用いてアプリの振る舞い、稼働状況やサービス間の依存関係などを可視化することで、Dev(開発)とOps(運用)の相互理解、信頼関係が促進できました」とDevOpsのカルチャー面での効果を上げる。

SustanaサービスにInstanaをフル活用してきた同本部では、現在進めているサーバーレス環境も含め、今後はすべてのWebアプリの標準モニタリングツールとしてInstanaを活用していくという。

「当本部のエンジニアはInstana依存症かもしれません。もはやInstanaなしでのモニタリングは考えられません」と蝶採氏は満足そうに語る。今後はサービスレベル指標の見える化にも活用してサービス品質を向上させるとともに、より細かいレベルのアラート通知が送信できる新機能のSmartAlertsも活用し、新たに導入されたMicrosoft Teamsとの連携も図っていくという。Instanaは今後も三井住友フィナンシャルグループのDX推進に貢献し続けることになるだろう。