増大する社会保障費抑制のため、薬価に厳しい目が向けられる中、効果は高いが高額なバイオ医薬品が相次いで導入されるなど、医療政策は難しいかじ取りを求められている。一方でこうした革新的な医薬品を、国内でかつ効率的に生み出していく仕組みの必要性も高まっている。国民に持続可能なヘルスケアを提供するために、国民皆保険制度の維持と創薬力強化をどう両立していくか、3月に開催された第35回製薬協政策セミナーでは多くの提言がなされた。

- 基調講演

- 「薬価と医療制度について」

薬価制度改革進め

医薬品の安定供給へ

元厚生労働大臣

日本は社会保障費を抑えるために薬価全体が引き下げられ、非常に厳しい状況だ。2023年度は市場価格との乖離(かいり)率は6%と史上最低となった。ジェネリック医薬品(後発医薬品)も含めて製造コストが上がり採算が合いにくくなり、医薬品の供給不足につながりかねない。安定供給のためにも薬価制度の見直しが必要だ。

社会保障費は、薬価抑制や医療制度改革、総報酬割の導入など、様々な方法でその増加分を抑えてきた。23年には5,600億円程度の自然増が見込まれたが、高齢化による伸びの範囲内の4,100億円程度となった。

日本の財政は健全化しつつあり、昨年の国の税収は約71兆円まで増加した。しかし今年度の当初予算の税収見込みは69.4兆円程度しか組まれていない。社会保障分野は公共事業等と違い当初予算のみで薬価や診療報酬改定などが全て決まるため、税収が思ったより上振れしても補正予算を編成できない。これらのことを財務省によく理解していただき、国の財政フレームを変えなければいけない。今年6月頃には骨太の方針が閣議決定される予定だが、それに向かってどう書き込んでいくかが課題だ。

中間年改定は「価格乖離の大きな品目」を対象にすると、16年に4大臣合意として宣言された。それに基づき平均乖離率の0.625倍超の品目を薬価改定の対象とされてきたが、これを直近の価格乖離に当て込むと3.75%の乖離があれば薬価を引き下げることになる。これは価格乖離が大きいとは言えない。0.625倍という数値はこれ以上使えない。理屈が通らないと考える。

非常にショックだったのは、23年3月時点で、欧米で承認されている医薬品で日本未承認の143品目のうち86品目が国内開発未着手だったことだ。これらの品目には希少疾病用・小児用の医薬品も多く、「大量に売れないものは日本への上市を止めよう」という傾向にある。日本で使えないということは、保険外併用療法が使えず、全くの自由診療になるということだ。希少がんなどの患者の方々が大変困ることになる。

私はこれらの状況に問題意識を持ち、厚生労働省とやり取りをしてきた。24年度からは日本医療研究開発機構(AMED)の研究事業として、患者申出療養制度を活用することで高額な薬を補助金で使えるようになる。今後は海外の薬が日本に上市されるように促すべく、欧米の創薬ベンチャーなどに積極的に情報を発信していくことも重要だと考えている。

日本の創薬力は以前と比べて弱くなってきている。最近の高分子医薬品はベンチャーが作ったものを大手製薬メーカーが最終的に販売することが多く、ベンチャーをどうしていくかを考えなければならない。経済産業省は22年度の第2次補正予算案で「創薬ベンチャーエコシステム強化事業」に3,000億円を計上したが、現状そこまで使い勝手が良くない。数十億円では足りないほどの莫大なお金をかけて第Ⅱ相臨床試験くらいまでいかないと、海外の製薬企業に安く買い叩かれるためだ。

エコシステムを作る方法の1つとして、国内に拠点を作って海外のベンチャーキャピタルに来てもらうことも検討してはどうか。そこで大学発ベンチャーが創薬し、早くから日本の製薬メーカーがコミットしていくことが重要だ。アクセラレーター(起業家育成組織)も育成し、様々なマンパワーが集約されるようなアンダー・ワン・ルーフ(一つ屋根の下)の研究開発拠点を作ることが必要になる。

今回の24年度薬価制度改革では、市場拡大再算定の“共連れ”ルールの見直しを図る。費用対効果評価制度は、新たに開発された認知症薬に対して特例的な対応を実施する。また、小児用の薬があまり作られないことに対する加算の見直しを行い、確保できるようにしていく。海外で承認されて6カ月以内に優先審査の品目になったものは、迅速導入加算をつけて新薬創出等加算に入れていく見直しをしている。

特許切れや、後発薬がすでに発売されている「長期収載品」については、ある程度ジェネリックに置き替わっているものは選定療養の対象品目として検討していく。不採算なものは採算が合うようにしていき、基礎的医薬品に関しても25年間の収載基準を15年間に見直し、なるべく早く基礎的医薬品になれるような道のりも作った。

日本の借金は現在1,000兆円を超えるが、元本を増やさずに経済成長して国内総生産(GDP)が増えれば借金は目減りする。25年にはプライマリーバランスが均衡すると私は考えているが、製薬など使うべきところにお金を使っていくことが重要だ。医薬行政はじめ、医療保険をどう守っていくかがわれわれにとっての最も大きな課題だ。いろいろなご意見をいただきながら政策を進めていきたい。

- 講演①

- 「国民皆保険を支える

医療技術革新・

創薬イノベーション」

厳しい医療費抑制策

広い視野で再検討を

兵庫県立大学大学院社会科学研究科 特任教授

日本の医療保障制度に対する国際的評価は極めて高い。しかし超高齢社会を迎える日本で、財政当局は極めて厳しい医療費抑制策をとっている。しかし、医療費の伸びをGDPの範囲内に抑えようとし続ければ国民の医療の質と量は必ず犠牲になる。

医療費増大の主な要因は、高齢化と医療の技術革新によるものだ。分子生物学やバイオ新薬、臓器移植、体外受精といった技術革新は私たちの生活に大きな福音をもたらしている。医療費の水準がどうあるべきなのか、負担の水準はどうなのかは、財政の論理だけで決めていいものではない。

製薬産業は日本が持ちうる数少ない高付加価値産業の一つだが、度重なる薬価の切り下げは先発品メーカーの基礎体力を奪い、日本は薬の開発に遅れをとっている。さらには国内の医薬品市場の魅力がなくなり、海外で承認された新薬が日本で上市されないケースが増えている。また医薬品の安定供給にも支障をきたしており、3,000品目以上が供給不安に陥っている。

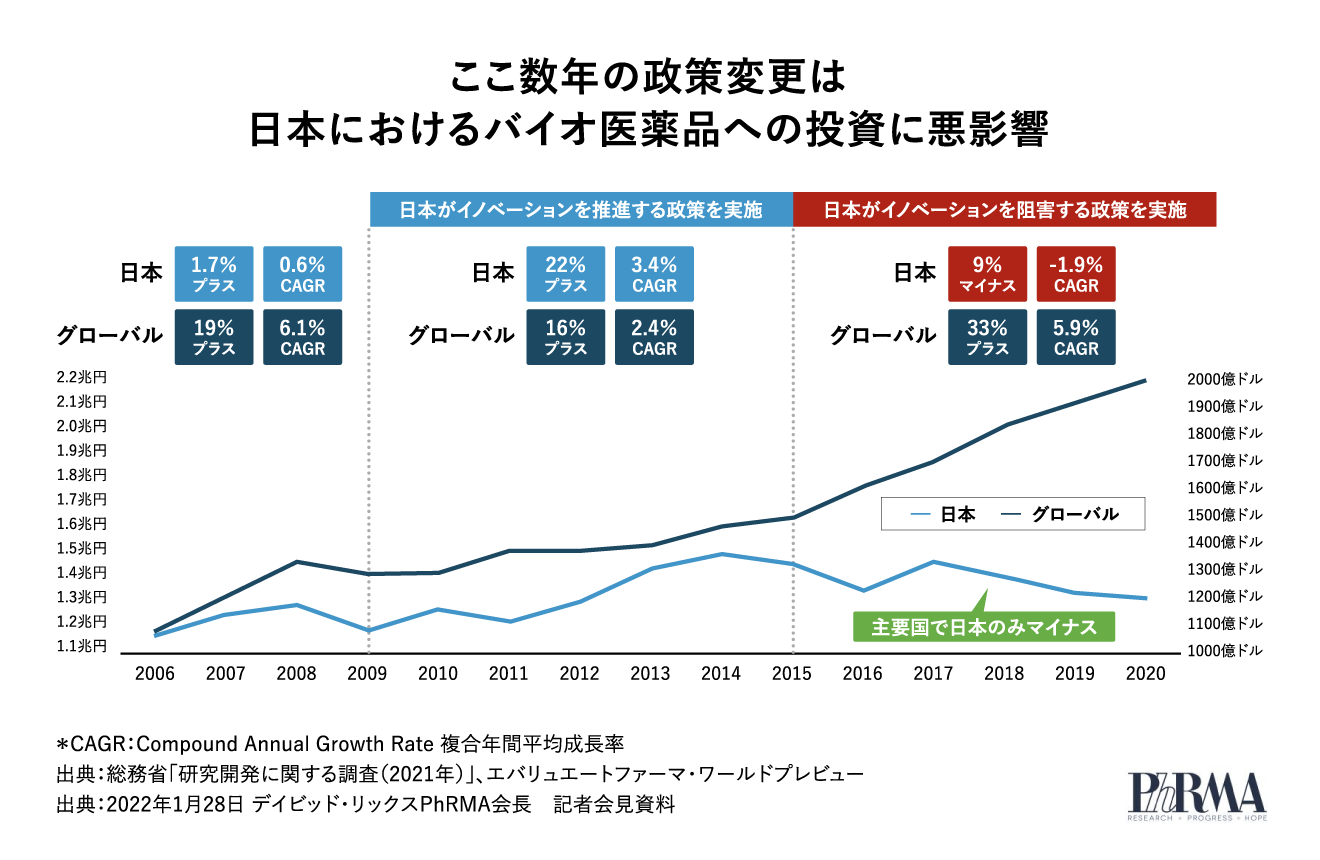

今や薬はバイオの時代であり、資金力や研究開発力の確保が極めて重要だ。また、創薬は内製で一から作る時代ではなく国際的な分業となった。研究開発の土壌がきちんとあり、パイプラインを主導できる製薬企業がなければ、国内主導で画期的新薬は生まれない。しかし日本の製薬企業は諸外国に比べて規模が小さく、欧米と比べて研究開発費は6分の1しかない。さらに日本は極めて強烈な医療費抑制策をとっているため、製薬企業のバイオ医薬品に対する投資は下がり続け、パイプラインを主導できなくなっている。新薬が国内で上市できるような態勢を作り、早期研究段階でのノウハウや資金の溝を何とかすることが今後の課題だ。

医薬品や医薬品産業は、より広い視野で考えるべきだ。財政当局は製薬産業の売上自体をGDPの伸び率に収めようとしたり、新薬の保険適用すら予算で統制しようとしているが、私たちが享受している医療の水準と質を犠牲にしなければこれらの目標は達成できない。国民皆保険が空洞化する可能性も含めて、今のような政策を取り続けることがどうなのか、そろそろ私たちは考えなければいけない。

- 講演②

- 「がん患者の立場からの

創薬への期待」

医学研究・臨床試験に

患者・市民参画の時代へ

私は2000年、27歳のときに血液がんの悪性リンパ腫を発症し、薬物療法と放射線療法と造血幹細胞移植を経験した。再発も2回経験しているが、現在は治療経過観察で、医薬品その他の治療で命を救われた立場だ。

私が治療を受けた00年は、今思えばイノベーションの端境期にあったと思う。当時、血液内科の移植病棟に入院している時に、ある白血病の患者さんが「飲み薬で白血病が治ればいいのに」と言った。この数年後にはイノベーションによって白血病の飲み薬が実現したが、残念ながら彼女は逝去し、間に合わなかった。また、「自分が受けている治療が、『昔は治療と称してこんな野蛮なことをしていたのか』と言われる時代が来てほしい」と言う患者さんもいた。当時の抗がん剤はほぼ確実に嘔吐を繰り返していたが、個人差はあるものの今ではほとんど吐かなくなった。

1997年に開発された抗体療法薬は、私がかかったような悪性リンパ腫に非常に大きな治療の進歩をもたらしたが、私の発症時点ではまだ国内未承認薬だった。01年に承認されたが私のタイプには国内適用外薬で、03年に適用拡大されて2回目の再発で使用でき、幸い生還することができた。ただ、私と同時期に発症された患者さんの中には、使用できずに亡くなった方々が大勢いた。4年ないし6年のドラッグラグがあったことになる。

こうした状況を踏まえて、海外で標準的に使用されている薬を承認してほしい、国内の医療格差を解消してほしいといった声が大きなうねりになり、06年に「がん対策基本法」が成立した。16年に改正が行われたが、その際に私たち全国のがん患者団体からお願いして入れていただいたのが、第19条第2項(「前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがんおよび治療が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする」)だ。その結果、AMEDによる「革新的がん研究医療実用化研究事業」で小児がんや高齢者のがん、難治がん、希少がんに係る研究について特化した領域が設けられ、研究が進められている。

医療の進歩でいうと、近年では革新的な免疫チェックポイント阻害薬や細胞療法が登場した。T細胞を患者さんから取り出して遺伝子改変を加え、体に戻す「CAR-T細胞療法」もその一つだ。現在は承認されて多くの患者さんを救っている治療法だが、非常に高額な薬のため様々な議論を巻き起こしている。高額薬価の問題についてはがん患者の間でも意見が分かれているが、多くの患者はできる限りこうした薬を使い続けたいという思いを持っている。

日本のがん領域の医薬品の推移を見ると、10年代後半から急に国内未承認薬が増えている。甲状腺がんに対するラジオアイソトープ(RI)内用療法は海外からの輸入に頼っている状況だが、私たちの団体では医療用RIの国産化に関する要望書を提出。これを受けて国会で質問があり、政府は国内製造のアクションプランを策定した。欧米の薬が日本で早期承認されることを私たちは望んでいるが、日本人に多いがん種となると欧米では研究が十分に進まないことがあるため、日本発の創薬に期待している。

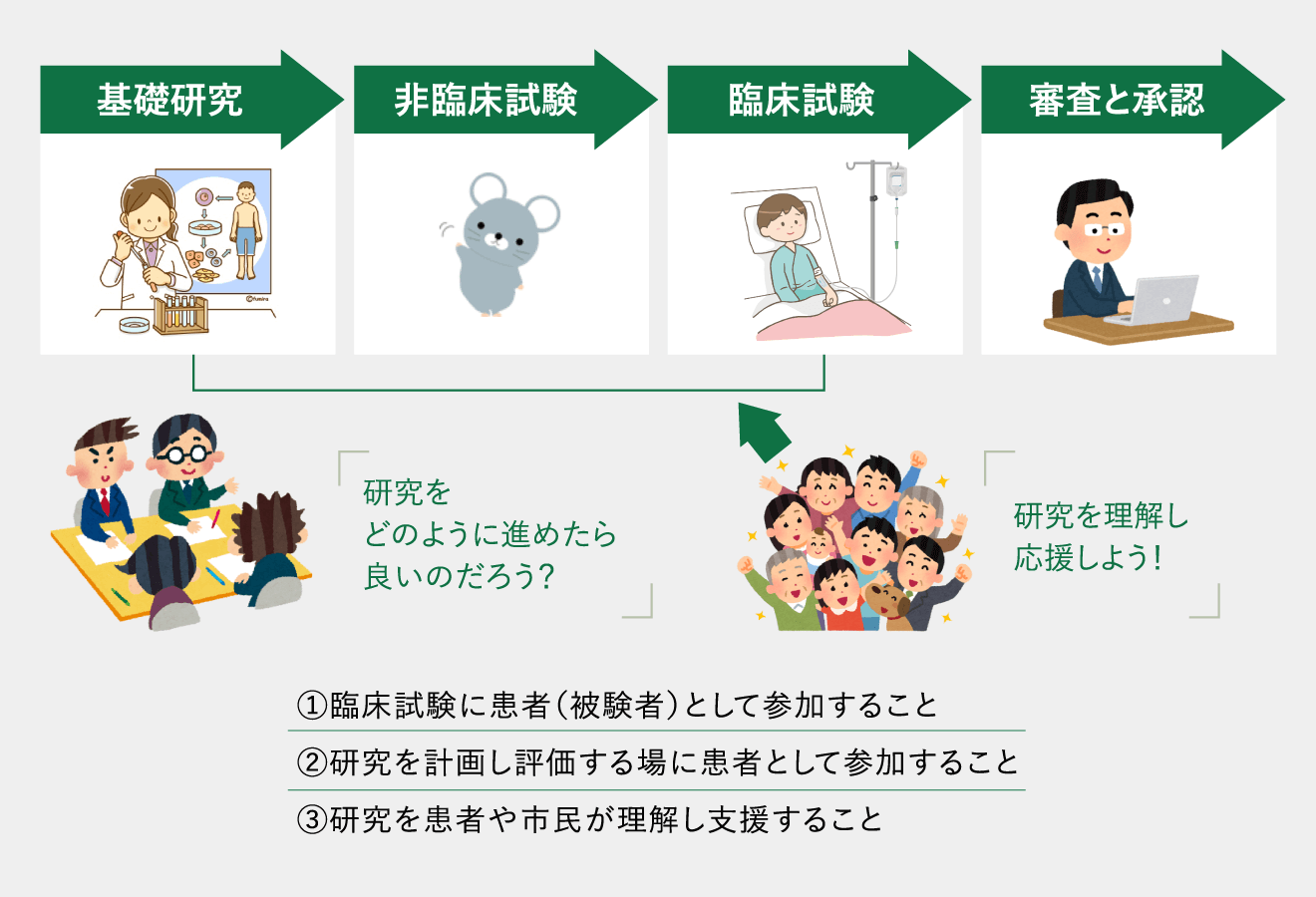

23年に閣議決定された「第4期がん対策推進基本計画」では、患者・市民参画(PPI)の推進が、研究の分野だけでなく全ての分野で必要だと明記されている。AMEDでもPPIを「医学研究・臨床試験プロセスの一環として、研究者が患者・市民の知見を参考にすること」と定義している。患者さんが臨床試験の被験者として参加することはもちろん、どうやって研究を進めたらいいかを話し合う場に参加するなど、研究をサポートして応援することも、広くいえば患者参画だと私は考えている。

患者会が「こんな臨床試験をやってほしい」とアイデアを出して医師主導治験が始まったケースもある。また、研究費の一部を患者会がクラウドファンディングを使って集め、協働して行う臨床試験が日本でも始まった。臨床試験は医療者・研究者だけで行われるものでなく、広く患者・市民の協力を得ながら進めるべきフェーズになってきている。

- 講演③

- 「革新的新薬がもたらす価値」

ベンチャー支援加速し

革新的医薬品の開発を

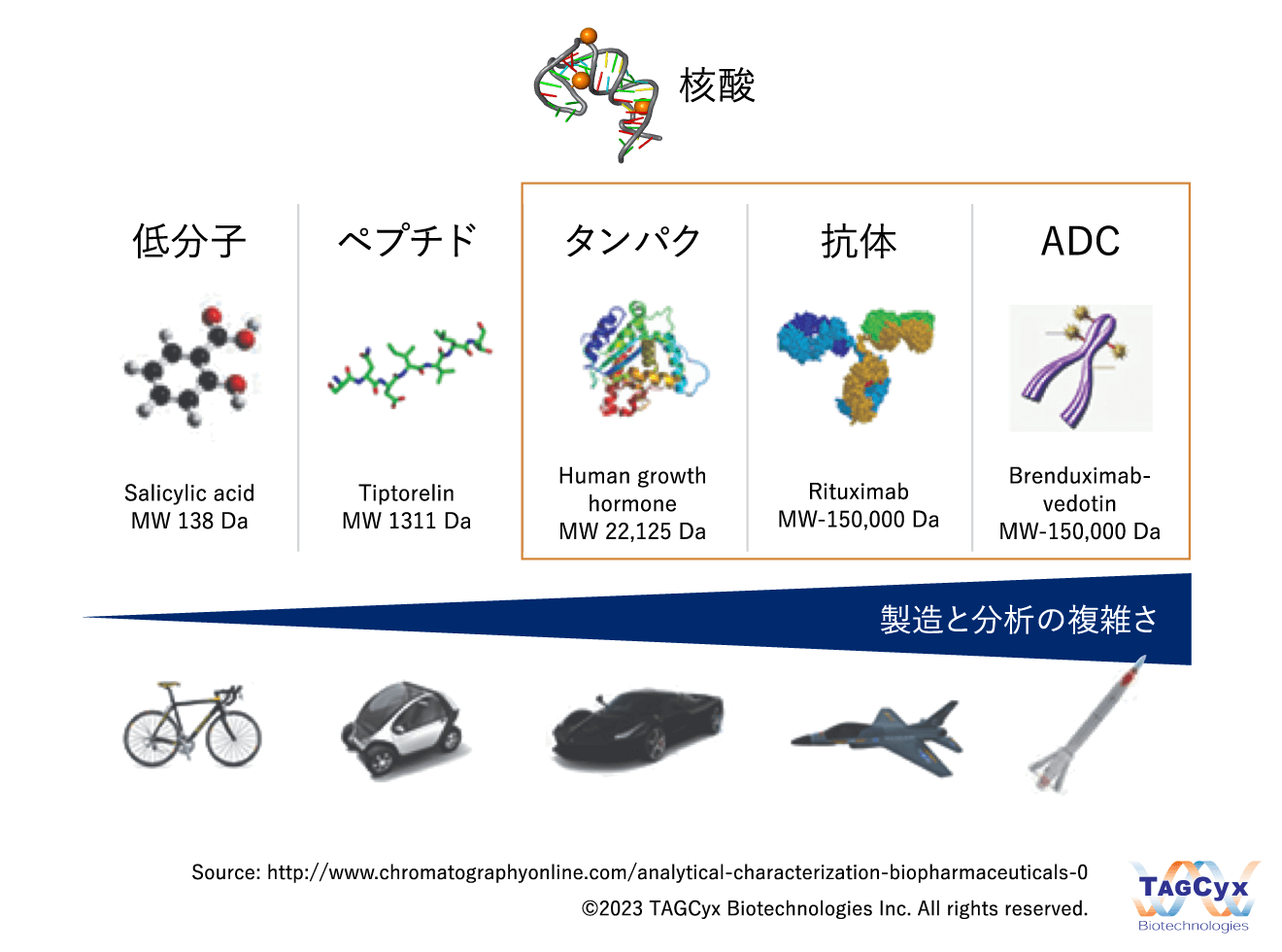

低分子医薬の製造・分析は例えるなら自転車を作るようなものだが、抗体医薬はジェット機並みの難しさだ。さらに抗体薬物複合体(ADC)になると、宇宙にロケットを飛ばすほどの莫大な費用と難しさが伴う。革新的医薬の研究開発においては成功確率数万分の1、かつ数百億~数千億円が必要だ。

アカデミアから出てきた革新的技術を社会実装することがバイオベンチャーの役割だ。臨床試験のフェーズ2あたりまでもっていき、製薬会社に導出するのが最もよくあるパターンだろう。米国では投資家の出資額が大きいため、承認申請までバイオベンチャーが携わることもある。

しかしアカデミアから出てきた技術を研究開発から事業化まで進めようとすると、「魔の川」「死の谷」「ダーウィンの海」といった難所が現れる。収益が得られるまでは時間が必要であり、さらに資金が切れる「死の谷」を抜けられないと革新的な技術を医薬品にはできない。世界の国々のベンチャーキャピタルの投資総額を比較すると日本は非常に低いが、最近では国がなんとかベンチャーを支援して事業として離陸させようという動きが出てきている。

日本には上場バイオベンチャーが50社以上、未上場会社はその数倍存在する。AMEDでは「日本が世界をリードする25の創薬技術」として糖鎖工学、中分子、抗体医薬などを支援しているが、いずれも資金難で、たとえ上場してもほとんどの会社が赤字だ。ここをサポートできれば、日本は革新的な医薬品を生み出す力を持っている。日本のアカデミアは優秀であり、革新的な医薬品は「患者が助かること」「ベンチャー産業の経済力」という価値を生み出す。日本は今の状態を解消して、かつて世界で2番目の医薬品市場だった頃に戻って価値を生むべきではないか。

当社は東大発のベンチャーで、人工核酸DNAアプタマーを使って医薬品を開発している。世界トップといわれる独自の人工塩基対技術であり、抗体医薬と同様の働きをしつつ、その弱点を克服する中分子核酸医薬だ。日本にも創薬エコシステムを作ろうという動きがあるが、苦しいながらも医薬品を開発しているわれわれベンチャーを支持していただきたい。

- 講演④

- 「イノベーションが

躍動する国とは」

日本に適した

創薬エコシステムの構築

革新的新薬の誕生は、それまで治療困難だった疾患の治療を可能にし、人類の平均寿命の延伸に貢献してきた。しかし、世界には治療薬のない疾患がまだ多い。これに対応すべく登場したのが遺伝子治療や核酸医薬、細胞治療などの新たな創薬モダリティである。

モダリティの変化は医薬品市場にも如実に表れている。世界売上高上位の医薬品10品目を見ると、2001年には9品目が従来の化学合成医薬品であったのに対し、21年には6品目が新規モダリティであるバイオ医薬品となった。

近年、日本の新薬創出における地位の低下が叫ばれるが、その大きな理由が新規モダリティへの対応の遅れにある。日本は強みである化学合成医薬品での創薬力を維持しつつ、新規モダリティの創薬力を早急に育成するべきだ。それには「日本に適した創薬エコシステムの構築」が不可欠だ。

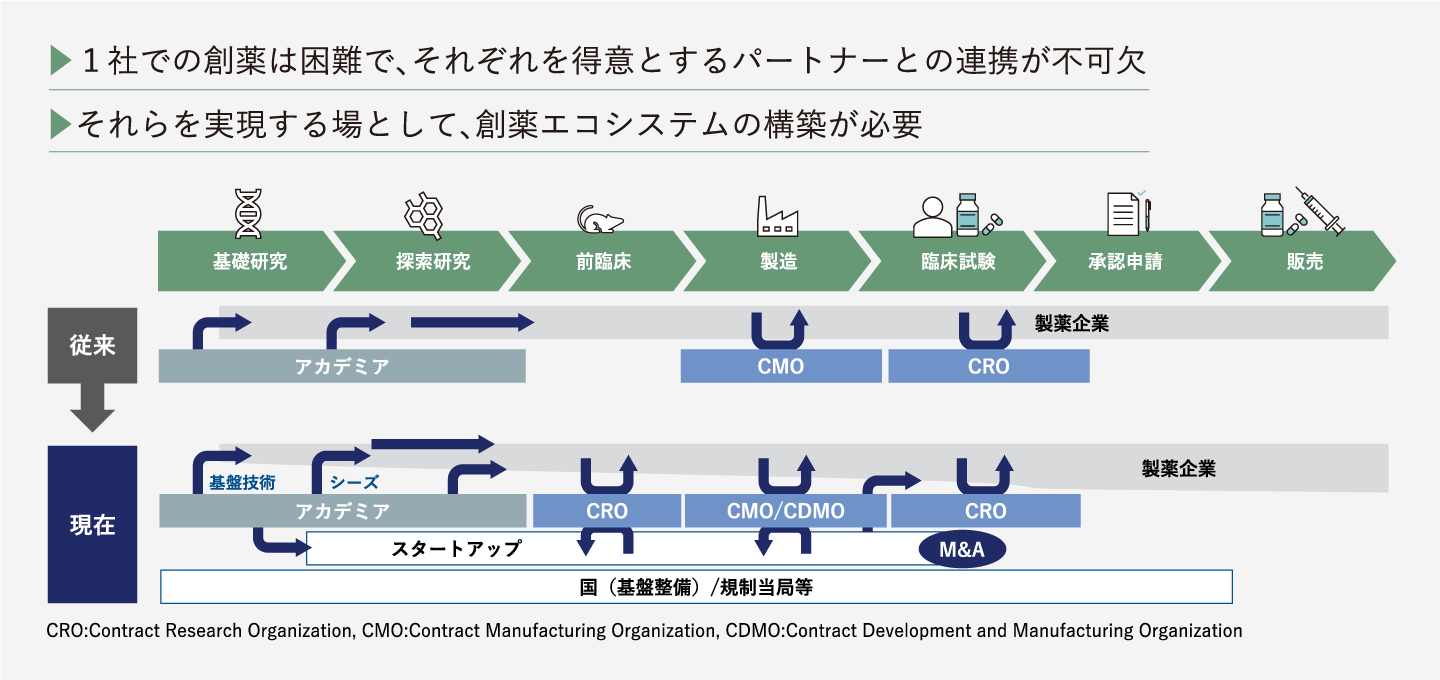

従来の化学合成医薬品の開発では、基礎研究から臨床試験、製造、販売までを各製薬企業が単独で行ってきた。しかし、複雑化・高度化した新規モダリティでは、これを一社で完結するのは難しい。成功の鍵は、製薬企業とアカデミア、バイオベンチャーの協業である。その基盤となるのが創薬エコシステムだ。日本にはすでに「Greater Tokyo Biocommunity(GTB)」をはじめとする創薬エコシステムが多数存在し、それぞれの特長を生かして活動を行っている。しかし、我々はこれらをさらに連携し、ヒト・モノ・カネの3要素のつながりを深めることが、高い効果を生むと考えている。その実現に向け、製薬協は積極的に取り組みたい。

一方、新薬を評価する新たな仕組みの必要性も感じる。現行の薬価制度では、類似薬との比較、または原価計算方式で価格を決める。しかし、新規モダリティによる医薬品は、従来の医薬品とは作り方も使われ方も異なる。新薬の特性・革新性に応じて、個別に評価すべきではないだろうか。

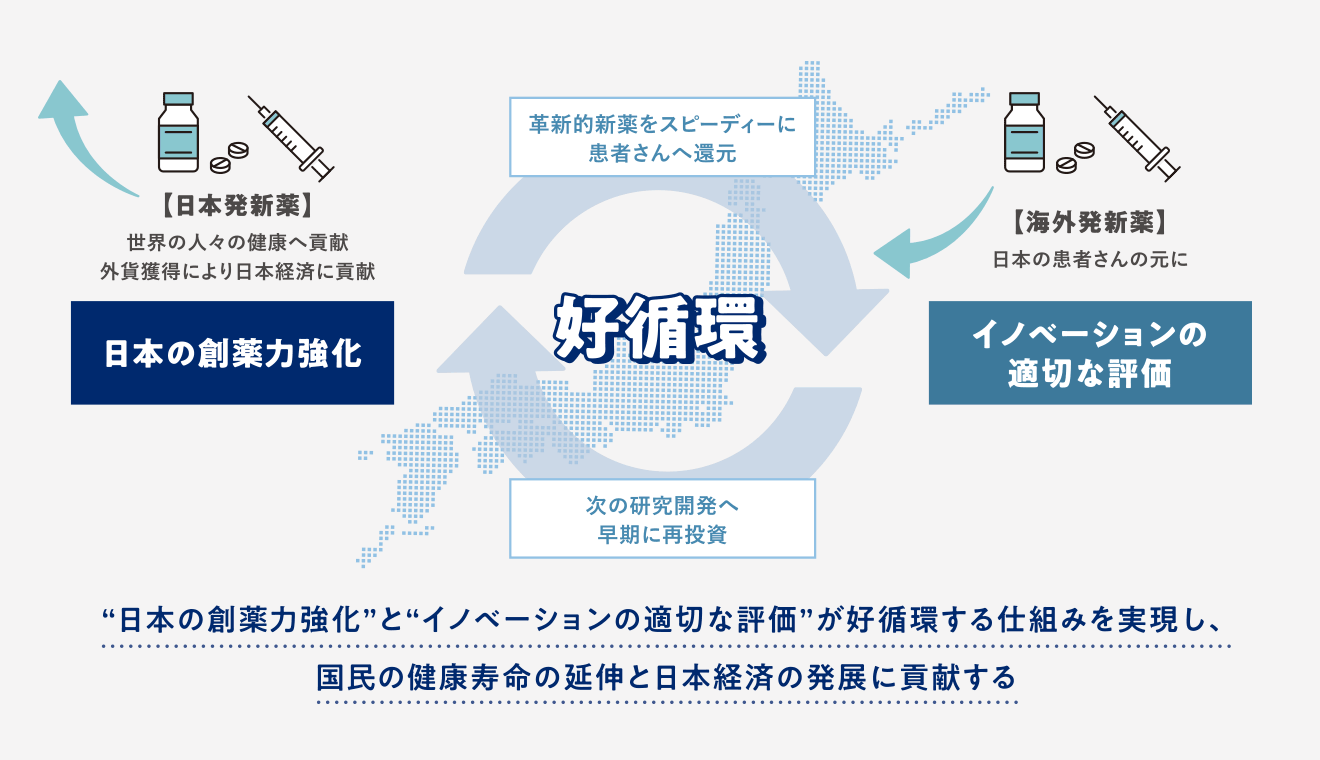

「創薬力の強化」と「イノベーションの適切な評価」が好循環を起こし、革新的新薬が生まれ、それが患者さんに迅速に届く。健康寿命を延伸し、労働生産性が向上し、さらに経済成長が促される。社会全体にこうした好循環が生まれることを切望する。

- パネル

ディスカッション - 「日本の創薬力強化と

国民皆保険の

在り方を考える」

国民の健康を守るために

イノベーション価値反映を

モデレーター:日本経済新聞社 編集委員 安藤淳

新規モダリティ強化

巻き返し図る好機に

安藤創薬モダリティが多様化する中、日本の創薬力の相対的な低下が心配されている。

上野創薬力低下は残念ながら事実だ。ただ、そうした危機意識が国内に浸透し、政府は国を挙げての創薬力強化を成長戦略の1つとしている。また最近、新規モダリティによる革新的な制がん剤や認知症治療薬が日本で生まれている。新規モダリティによる各製薬企業の開発パイプラインも増加中である。今、日本の創薬が巻き返しを図る絶好のチャンスだと思う。

天野患者の視点でいえば、薬の開発された国がどこであっても、使えさえすればよい。ただし、日本人に多いがん種や日本人に対する治療成績がよくない疾病も存在する。そうした治療薬は海外では開発されにくい。また、国内開発であれば、国内の患者はより早く新薬にアクセスできる。日本発の創薬に期待している。

古関創薬力低下がいわれているが、日本には創薬につながる基礎研究が実はたくさんある。しかし、資金がない。日本のファンドの規模は米国の30分の1であり、そのなかでの開発競争は非常に厳しい。創薬ベンチャーとしては、日本の製薬企業との早い開発段階での提携と、それによる資金提供を望んでいる。日本での成功例が多く出てくれば、潮目は変わるはずだ。

香取商品の値決めはビジネスの成否に関わる重要な要素だ。ところが日本の場合、医薬品の価格は国が決める。この制約の中、製薬企業は巨額の資金と10年以上の歳月をかけ、薬を開発し、利益を上げなければならない。しかも開発競争は世界規模で熾烈だ。これは容易なことではなく、現在の薬価政策は日本の創薬力の弱体化の大きな要因の1つとなっている。

患者の利益を第一に

適正な薬価決める仕組みを

安藤日本には世界に冠たる国民皆保険制度があり、誰もがいつでもどこでも同様の医療を受けることができる。しかし、同制度の維持には、国の医療費の総額を一定の枠内に収めなければならない。そこで必要なのが、薬の公定価格である薬価制度だ。しかし、薬価抑制は、製薬企業の利益減少につながり、結果、新薬の研究開発が困難になる。このジレンマの打破には、どういう方策があるだろうか。

上野薬には多くの患者さんに向けたものと、ごく限られた患者さんが使うものとがある。そうした薬の性格に合わせ、新薬の薬価算定に柔軟性を持たせてはどうか。医療費全体のバランスを取りながら、それぞれの薬にそのイノベーションの価値を反映した値をつける。適正な値付けは、創薬へのインセンティブになると思う。

香取現在、日本の国民医療費は、GDPの約8%程度でOECD諸国の平均程度である。高齢化率30%の国で、これをどう考えるか、最終的には国民が決めることだが、安い買い物をすれば安い商品しか手に入らない。新たな医薬品が登場しても手に入らなくなる。私は国民皆保険制度が限界だとは思わない。高精度医療(プレシジョン・メディシン)の進化などの技術革新によって、費用対効果の高い医療が提供できるようになる。

上野国民皆保険制度については、原点に立ち返って考えてほしい。使用する患者さんが数人しかいない薬もあるが、その患者さんにすれば生死に関わる。みんなでお金を出し合う医療保険制度をなぜ我々は作ったのか。なぜこれまで維持してきたのか。それを考えれば、何が大事なのかは見えてくると思う。

天野ご指摘の通りだ。私のように深刻な疾患にかかると、国民皆保険のありがたみをひしひしと感じる。日本の皆保険がカバーする治療の範囲は広い。例えば、免疫細胞を強化し、がん患者に投与する「CAR-T細胞療法」の薬価は3,000万円を超える。しかし、皆保険制度と高額療養費制度を使えば100万円弱で受けられる。こんな国は他にない。その価値を今一度考えてほしい。

古関生活者として、国民皆保険制度は素晴らしいと思う。しかし、創薬ベンチャーの経営者の立場では、どうしても薬価を考えてしまう。開発中の新薬にどのくらい薬価がつくかは、創薬ベンチャーにとって大問題だ。ときには自由価格なら採算が合うのに……、とまで考えてしまう。だが、そうなるとせっかくの新薬を利用できない人が出る。それでは何のための開発かわからない。

世界の創薬エコシステムで

日本を不可欠な存在に

安藤国民皆保険制度と薬価制度をめぐる問題は大変難しく、かつ深刻である。また、高齢化の進行や財政を考えると、その解決に残された時間は少ない。

天野皆保険制度の維持は多くの人の共通認識だ。しかし、そこで思考停止して、何の対策も打たなければ、いずれ皆保険制度は崩壊し、現在、当たり前のように受けている医療が受けられなくなる。フランスのように重篤な疾病に限って皆保険を維持する。あるいは、公的保険と民間保険との二階建て方式とする、などの意見もある。様々な方法を検討すべきだ。崩壊してから慌てて対策を打つのではなく、見直しの議論をすぐに始めるべきだろう。

古関皆保険制度が崩壊するといわれるが、その最大の原因はどこにあるのか。どこに一番負担がかかっているのかをしっかり分析すべきだ。創薬モダリティが多様化して技術が高度化しているから、医薬品が高くなる。こう聞けば、そうかと思う。しかし逆に、技術の進歩によって製造コストを抑えれば、薬価が安くても採算が合う画期的新薬が作れるのではないか。無い物ねだりかもしれないが、そうした発想を持っていたい。

香取現在、日本で海外発の新薬が手に入らなくなっている。日本市場に魅力がないことが原因だ。海外製薬企業は日本に投資し、日本で薬を売っても収益が上がらない。日本で安値が付けられてしまうと、それがベンチマークとなってアジア諸国での薬価も安くなってしまう。日本国内の事情だけを考え医療保険制度や薬価制度を議論しても問題は解決しない。逆にいえば、日本の市場や制度が健全に機能していれば、海外の製薬企業は日本で医薬品を上市するだろう。世界の中での日本の製薬企業の位置や、日本の薬価制度が海外からどう見られているかも視野に入れて、問題解決の糸口を探るべきだ。

上野革新的なイノベーションによって新薬が生まれても、その評価が不十分であれば、次の研究開発への投資ができない。これが新薬開発の鈍化につながっている。悪循環を絶つためにも、「イノベーション」と「その適切な評価」が連動する仕組みを国全体でつくっていくべきだ。これは日本に閉じた話ではない。世界の創薬エコシステムが日本につながり、日本が世界の創薬になくてはならない存在となることを望んでいる。