グローバルマネーウィーク スペシャル 対談

3月21日から27日は世界中で金融経済教育を考える「グローバルマネーウィーク」。4月から高校の家庭科の授業で資産形成が始まることもあり、日経お金の教室では金融経済教育にフォーカスを当てていく。今回は金融庁とQuizKnockのふくらPさんの対談で、子どもだけでなく大人の学び直しにも重要な金融経済教育の必要性を語り合った。

グローバルマネーウィーク期間:3月21日(月)〜27日(日)

今年のテーマはBuild your future, be smart about money(あなたの将来を作ろう、お金に賢くなろう)

2012年から世界各国で実施されている、子ども・若者に対する金融教育・金融包摂の推進のための国際的な啓発週間。2022年のテーマには「あなたの将来を作ろう、お金に賢くなろう」という意味が込められており、世界的に進むデジタル化やSDGsの観点からお金について学びを深めることが目指されている。

金融庁みんなで参加しよう! グローバルマネーウィークグローバルマネーウィークについての説明や金融庁の金融経済教育の取り組みについて紹介します。

金融庁みんなで参加しよう! グローバルマネーウィークグローバルマネーウィークについての説明や金融庁の金融経済教育の取り組みについて紹介します。

年代に応じた知識を

ふくらP 2022年4月から、高校家庭科で「資産形成」の授業が始まります。お二人は家庭科にどんな思い出がありますか?

中村 調理実習が楽しかった覚えがあります。座学のイメージはあまりないですね。

塚本 私は家庭科を受けていないんですよ。高校で家庭科が必修化されたのは1994年からで、私の頃は技術との選択式でした。

ふくらP 昔は必修ではなかったのですね。僕も実習の印象が強いのですが、大人になって確定申告を行っていると、お金について学校でもっと教えてほしかったと思います。

塚本 金融教育には「家計管理」「ライフプランニング」「資産形成」「外部知見の活用」という4つの柱があります。ただ、一度にすべて覚えるのは大変。ふくらさんのように「自分ごと化」したときに必要な知識を学ぶ。その継続が重要です。

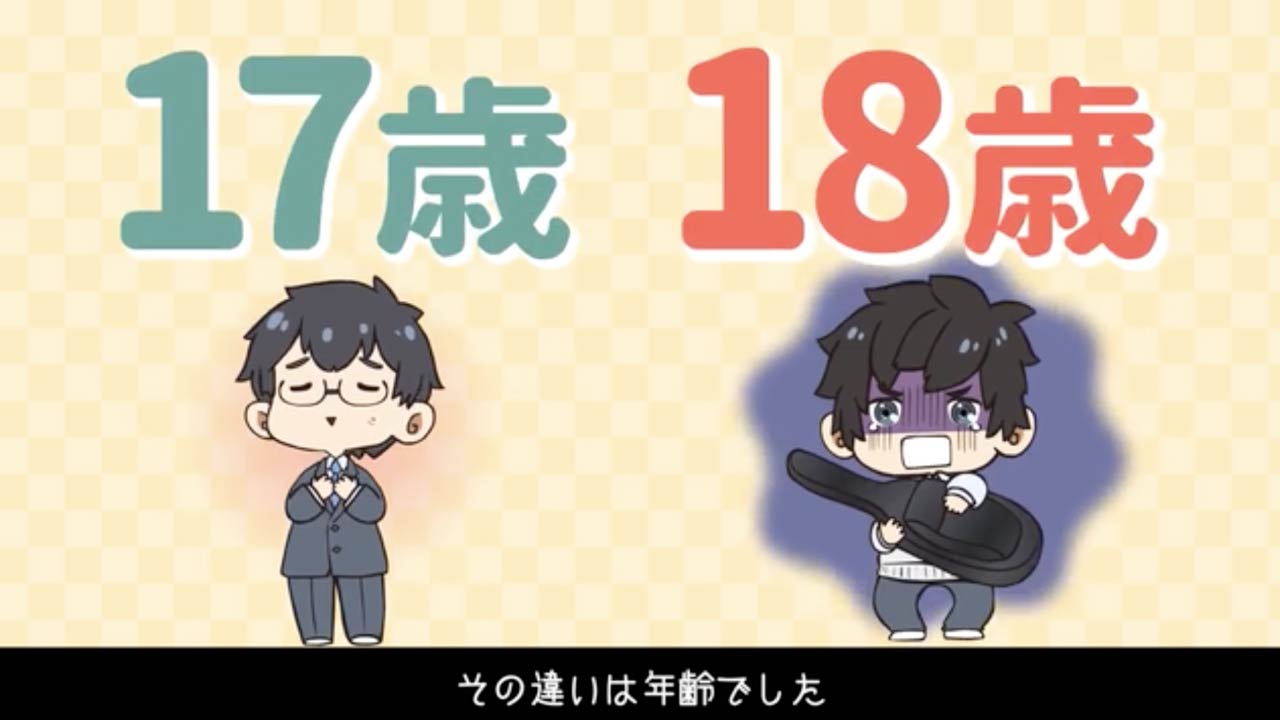

中村 22年4月からは成年年齢が18歳に引き下げられるので、トラブルに巻き込まれないためにもより早い段階からの教育が大切になるでしょう。また、今後の資産形成においても、経済の仕組みがわかればつみたてNISAなどの制度もより安心して利用できますし、環境に配慮した企業に投資するといったSDGsの考え方にもつながります。

Profile:QuizKnockの動画プロデューサー。お金のことを改めて考える対談を通じて学び直しの意欲がムクムクと…?事務所には小中高の教科書がフルラインアップでそろっている。

大人も改めて学ぶ

ふくらP 金融教育は子どもだけでなく幅広い世代に必要と感じます。ただ、大人は誰かに教わる機会が少ないので、大切さを伝えるのも難しいのでは?

塚本 保護者へのアプローチは私たちもとくに重要視しています。例えば親御さんが投資に否定的だと、お子さんが学校で投資を学んでも実生活に結びつかないでしょう。学校教育をより意味のある学びにするためにも、家族で金融教育について考えてほしいと思います。

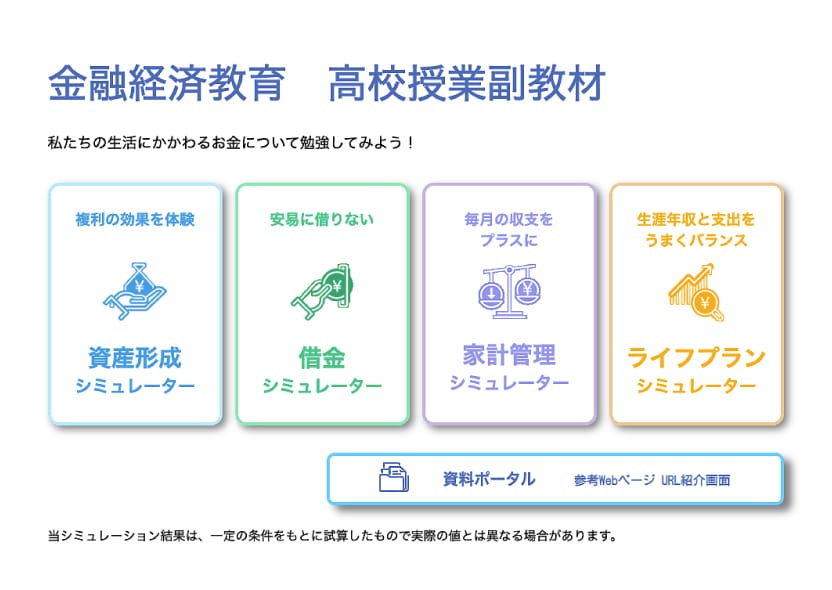

中村 金融庁では官民一体となって、複利の効果を体験できるシミュレーターなどの教材を提供しています。学生向けではありますが、大人でもわかりやすい内容となっているので、教材を通じてぜひ親御さんにも金融知識の大切さを知ってもらいたいです。

ふくらP 子どもたちのためにも、大人の学び直しが必要なのですね。金融の知識は生活に深く結びついているので、勉強してよかったと感じる機会が多いと思います。その実感こそが学びの楽しさの一つ。楽しく学んで、金融知識をみんなが身につければ国もきっと豊かになると思うので、金融教育の普及はぜひ続けてほしいです。

クイズに挑戦

日本の高校では1994年まで男子が必修でなかった科目がありました。その科目とは?

日本の高校では1994年まで男子が必修でなかった科目がありました。その科目とは?

- 【A】保健体育

- 【B】家庭科

- 【C】音楽

少額からの長期・積立・分散投資を応援するつみたてNISA。その公式キャラクター「つみたてワニーサ」が常に右を向いている理由は?

少額からの長期・積立・分散投資を応援するつみたてNISA。その公式キャラクター「つみたてワニーサ」が常に右を向いている理由は?

- 【A】しっぽが右肩上がりをあらわしているから

- 【B】しっぽを見せられないから

- 【C】もともとストラップをつける予定だったから

-

中学生・高校生向け金融広報中央委員会18歳が、変わる! ―アキラとマモル バンド編

中学生・高校生向け金融広報中央委員会18歳が、変わる! ―アキラとマモル バンド編

成年年齢引き下げについて、見てわかる動画高校3年生のアキラ、マモル、ヒカリ、ダイゴが文化祭について相談しているようです。2022年4月の成年年齢引き下げは彼らにとってどんな影響があるのでしょうか? -

未就学児・小学生向け金融広報中央委員会ホシガリ姫の冒険ぜいたくでわがままなカトリーヌ姫。こらしめの魔法をかけられて、姿かたちを変えられてしまったカトリーヌ姫は、お城を追い出されてしまい、ジャンの家で暮らすことに……!

未就学児・小学生向け金融広報中央委員会ホシガリ姫の冒険ぜいたくでわがままなカトリーヌ姫。こらしめの魔法をかけられて、姿かたちを変えられてしまったカトリーヌ姫は、お城を追い出されてしまい、ジャンの家で暮らすことに……! -

小学生・保護者向け金融広報中央委員会おかねの体験学習プログラム スイスアルプスでの牛飼いを体験しよう!夏休みの1カ月間、スイスアルプスでホームステイすることになりました。牛飼いの仕事をお手伝いしてお給料をもらい、そのお金を使って家族におみやげを買って帰りましょう!

小学生・保護者向け金融広報中央委員会おかねの体験学習プログラム スイスアルプスでの牛飼いを体験しよう!夏休みの1カ月間、スイスアルプスでホームステイすることになりました。牛飼いの仕事をお手伝いしてお給料をもらい、そのお金を使って家族におみやげを買って帰りましょう! -

中学生・高校生向け日本証券業協会投資の役割貯蓄と投資はどう違うの?金融商品を選ぶときのポイントは?じつは投資をすることは私たちの将来の資産形成だけでなく、社会や経済の発展にも役立っているのです。金融商品の特性や投資の役割を一緒に学びましょう。

中学生・高校生向け日本証券業協会投資の役割貯蓄と投資はどう違うの?金融商品を選ぶときのポイントは?じつは投資をすることは私たちの将来の資産形成だけでなく、社会や経済の発展にも役立っているのです。金融商品の特性や投資の役割を一緒に学びましょう。 -

中学生・高校生向け日本証券業協会ドル・コスト平均法とは金融商品の価格は毎日上がったり下がったりするけど、いつ買えばいいの?そんなときはドル・コスト平均法。定期的に一定額を購入すれば価格が変わる影響を抑えられます。具体的な方法を一緒に学びましょう。

中学生・高校生向け日本証券業協会ドル・コスト平均法とは金融商品の価格は毎日上がったり下がったりするけど、いつ買えばいいの?そんなときはドル・コスト平均法。定期的に一定額を購入すれば価格が変わる影響を抑えられます。具体的な方法を一緒に学びましょう。

-

金融庁 うんこドリル×金融庁 「うんこお金ドリル」(うんこドリル×金融庁)で、インターネット上で楽しくお金について学んでみよう!

金融庁 うんこドリル×金融庁 「うんこお金ドリル」(うんこドリル×金融庁)で、インターネット上で楽しくお金について学んでみよう! -

日本銀行 親子で学ぶ、おこづかい教室 おこづかいの使い方を動画で学びましょう! 日本銀行本店で開催した春休み・夏休み親子見学会の人気プログラムを、ご自宅で体験することができます。

日本銀行 親子で学ぶ、おこづかい教室 おこづかいの使い方を動画で学びましょう! 日本銀行本店で開催した春休み・夏休み親子見学会の人気プログラムを、ご自宅で体験することができます。 -

日本銀行 おうちで、にちぎん(オンライン日本銀行本店見学) 日本の中央銀行である日本銀行。その本店本館(国指定重要文化財)内を、3D・VR映像を通して見学することができます。地下金庫扉など、宝物探しにも挑戦してみましょう!

日本銀行 おうちで、にちぎん(オンライン日本銀行本店見学) 日本の中央銀行である日本銀行。その本店本館(国指定重要文化財)内を、3D・VR映像を通して見学することができます。地下金庫扉など、宝物探しにも挑戦してみましょう! -

日本銀行 おうちで、さつかん(お札の数え方に関する動画) さつかん=お札の勘定。つまり「お札の数え方」です。お札を数えることも、日本銀行=日本の中央銀行の大切な仕事のひとつ。お手本動画を見ながら、実際にお札を数えてみましょう!

日本銀行 おうちで、さつかん(お札の数え方に関する動画) さつかん=お札の勘定。つまり「お札の数え方」です。お札を数えることも、日本銀行=日本の中央銀行の大切な仕事のひとつ。お手本動画を見ながら、実際にお札を数えてみましょう!