血圧が高いとどうなるの?

血圧とは、心臓から全身に送り出された血液が動脈の壁を押す力のことをいいます。ポンプのような心臓の収縮と拡張に応じて、血圧も上がったり下がったりします。

このうち、心臓が収縮し、短い時間で強い圧力がかかっているときの値を「収縮期血圧」といいます。「最高血圧」、「上の血圧」とも呼びます。

一方、心臓が拡張しているときの血圧の値を「拡張期血圧」、または「最低血圧」、「下の血圧」といいます。

収縮期血圧/拡張期血圧のどちらか一方、あるいは両方が高い状態が高血圧です。140/90mmHg以上の場合、高血圧と診断されます。健康診断などの結果で高血圧と診断されたら、できるだけ早く病院の循環器内科を受診することをお勧めします。

ただし、病院などで血圧測定をしてもらうと、緊張によって血圧が上がる場合もあります。一度の計測で本当に高血圧かどうかを判断するのは難しい面もあります。そこで今は、家庭で測定した血圧も考慮するようになりました。血圧が気になる人はぜひ自宅でも測定してみましょう。家庭用の血圧測定器を利用すれば、簡単に測れます。

家庭で血圧測定する場合は、起床してトイレを済ませた後など、同じ時間帯に行います。推奨されている血圧の測定は、朝の起床後1時間以内と夜の就寝前の測定です。1週間毎日続けてみて、週の半分以上、血圧が高い日があれば、高血圧だと考えられます。

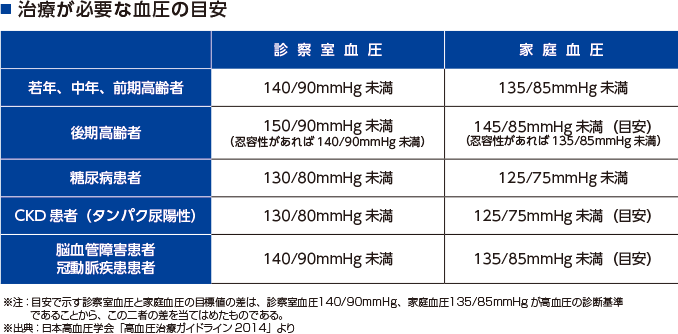

日本高血圧学会が2014年に発表した「高血圧治療ガイドライン」で正常とされている「最高血圧140/最低血圧90mmHg未満」という正常基準値は「診察室血圧」と呼ばれ、病院で測定した場合の基準になります。家庭で測定する場合には「135/85mmHg未満」が正常血圧とされます。

また、高血圧も3段階に分けるようになっています。「140~159/90~99mmHg」がⅠ度高血圧、「160~179/100~109mmHg」がⅡ度高血圧、「≧180/≧110mmHg」がⅢ度高血圧で、いずれも治療が必要です。

高血圧を放置し、血圧の高い状態が長く続くと、さまざまな臓器に影響が及びます。中でもリスクが高いのが心臓です。

高血圧になると常に動脈の壁に高い圧力がかかるため、それに耐えようと壁が厚く、硬くなっていきます。すると心臓はより強い力で血液を押し出さなくてはならなくなるため、一種の筋トレのように負荷がかかり、どんどん壁が厚くなっていきます。結果、心臓のポンプ機能が低下し、心不全を引き起こしやすくなります。

また、長期間の高血圧は全身の動脈硬化を招きます。すると腎臓に血液を送る動脈にも影響が及び、腎機能が低下する腎硬化症を招く場合もあります。