提供:NIKKEI Realestate Summit 2023特集

都市の未来を展望する大型サミット NIKKEI Real Estate Summit 2023

不動産の力で、

社会課題を超えていく

日本経済を再び上昇基調に乗せるために不動産が果たす役割とは。生活者の価値観やライフスタイルがますます多様化し、また様々な社会課題が顕在化する中で、日本の不動産業界はどのように対応していくのか。

-

新しい資本主義担当、スタートアップ担当、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

後藤 茂之氏

登壇内容のご紹介

-

一橋大学大学院 経営管理研究科 客員教授

藤田 勉氏

登壇内容のご紹介

-

国立大学法人 東京海洋大学名誉博士/客員教授

さかなクン

登壇内容のご紹介

-

俳優、コメディアン、プラスサイズモデル

藤井 美穂氏

登壇内容のご紹介

-

チームラボ代表

猪子 寿之氏

登壇内容のご紹介

-

ファイターズ スポーツ&エンターテイメント 事業統轄本部 企画統括部 統括部長

小林 兼氏

登壇内容のご紹介

オープニングリマークス

オープニングリマークス

海外からの投資・人材流入促す都市づくりを

世界経済の減速懸念や継続する物価上昇など、日本経済を取り巻く環境は厳しさを増している。民需主導の自律的な成長には国内の人材投資の不足、賃上げ率の停滞も課題だ。人への投資を通じた生産性の向上、構造的な賃上げが可能となる環境づくりにご協力をお願いする。

経済構造の変革を目指す中で、とくに不動産分野では住宅建築物の省エネ化や建築・都市のDX(デジタルトランスフォーメーション)への投資も推進していく。成長分野であるデジタルやグリーンの視点は、海外からの資金や人材流入にもつながるはずだ。世界からも魅力的に映る都市開発への協力を期待する。

新しい資本主義担当、スタートアップ担当、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

後藤 茂之氏

基調講演

世界のマネーが日本の不動産市場に向かう構造的要因

新規参入 上昇基調に拍車

米国のインフレ率がピークアウトを迎えるなか、日本不動産が海外から注目を集めている。

米国の不動産価格は新型コロナウイルス下で2007年のリーマン・ショックを上回る急騰を見せたが、足元では反落。不動産投資信託(REIT)の解約も増加した。

一方、日本の不動産価格は上昇基調だ。中国からのインバウンド需要が本格回復すればさらなる成長が見込めるうえ、テック企業や金融など、異業種からの活発な参入も拍車をかけている。足元では日銀の金利政策がリスク要因としてあるものの、織り込んでなお、日本への不動産投資は順調に拡大するだろう。

一橋大学大学院 経営管理研究科 客員教授

藤田 勉氏

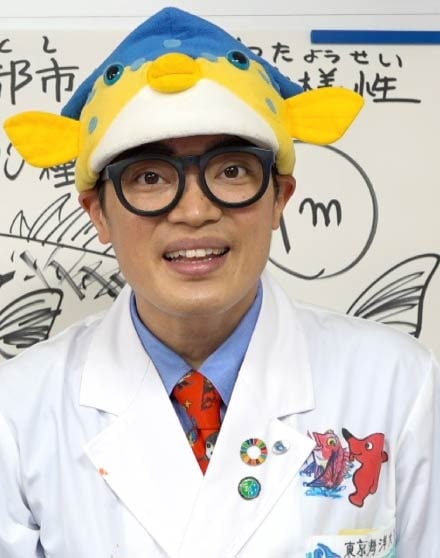

スペシャルスピーチ

さかなクン特別授業!東京湾の生き物からみる都市と生物多様性

共存や汚染対策を意識

東京湾にはスズキやメバル、あなご、シャコなど、日本の魚類の4分の1に相当する約1000種が生息している。多様な生物が棲み、水質も改善されてきたように思える東京湾だが、いまだ10cm先が見えないほど濁っている場所もある。街から川や海に生活排水やゴミが流れ、魚の生活を脅かしているのだ。2050年には魚よりも海洋プラスチックのほうが多くなると予想されている。

SDGs(持続可能な開発目標)の目標14でも掲げられているように、多様な生物を守るためには海洋環境の保全が不可欠だ。汚染を防ぐ工夫や生物と共存する意識を忘れずにいたい。

国立大学法人 東京海洋大学名誉博士/客員教授

さかなクン

スペシャルスピーチ

「生きづらさ」について考えると「生きやすい」社会がつくれる

すべての人に向けた街づくりを

街にはつくり手の思想が反映される。バリアフリー対応の公園やLGBTQ(性的少数者)センターは存在自体が「すべての人を歓迎している」意思表示になる。

勘違いされがちだが、人権を守るとは平等に何かを与えるのではなく、平等な量を持てる工夫、例えば社会への参加機会をつくることだ。他人の痛みへの配慮は、自分の痛みへの対策にもなる。マイノリティーに優しい社会は、誰もが生きやすい社会のはずだ。

だからこそ、街づくりでは多くの声を取り入れる必要がある。経済的な利益ではなく、社会に与える影響を考えた街は、多様性ある空間となるだろう。

俳優、コメディアン、プラスサイズモデル

藤井 美穂氏

スペシャルスピーチ

都市とアート

認知を左右する「境界」

本来、宇宙には境目がないはずだ。しかし、ある惑星を「地球」と言語化した瞬間、物理的な境界を感じるようになる。人は見えている世界を認知しているのではなく、認知できる範囲でしか世界を捉えられない。

映像作品でいえば、視点が固定されるため座って見ることが一般的だ。一方、空間全体に広がる映像を歩きながら見ると、作品との境界はなくなり、見るもの感じるものが増える。世界を見る視点が変われば、価値観や行動も変化し、新しいアイデアも生まれやすい。形あるものより、脳を拡張するアート体験の価値はさらに高まるといえよう。

チームラボ代表

猪子 寿之氏

地域共生

世界がまだ見ぬボールパーク〜スポーツを核としたまちづくりへの挑戦〜

地域価値の向上、異業種連携で

北海道北広島市の新球場と周辺エリアでは、スポーツの枠を超えたあらゆる分野のエンタメが誘致された。人が集まる場の形成は、オフシーズンの集客課題の解決だけでなく、まちづくりの起点にもなる。

例えば、乗馬体験やブルワリーといった北海道の名産物に触れる場を設け、地域の魅力を発信しながら道内への観光周遊も促す。また、老若男女が集うエリアという特性を活かし、シニア向け住宅や子ども園を併設。地元コミュニティーの形成や次世代育成も図る。既成概念にとらわれない異業種間の連携は、地域の価値向上へ寄与するだろう。

ファイターズ スポーツ&エンターテイメント 事業統轄本部 企画統括部 統括部長

小林 兼氏

社会の変化や価値観の多様化が加速する中、企業の不動産戦略にも新たな視点が求められる。大切なのは過去や現在に固執せず、未来に目を向けること。イノベーション創出に最適化されたオフィス活用や、将来のニーズを捉えた不動産投資を通じ、様々な変化に備えたい。企業価値向上につながる新時代の戦略を専門家が論じた。

慶応義塾大学大学院

メディアデザイン研究科 教授岸 博幸氏

構造改革の到来、デジタル化契機

世界は30年ぶりの構造変化を迎えつつある。

深まる自由主義国家と覇権主義国家の対立は、グローバル経済を変質させるだろう。米連邦準備理事会(FRB)を筆頭とする世界的な利上げ傾向は企業の借り入れを抑制し、従来の新自由主義的な動きにブレーキをかける。人々に新しい経験を強いた新型コロナウイルス感染症も、収束の兆しが見え始めてきた。様々な社会のルールが変わる中、とくにビジネスにおいては価値観の多様化やデジタル化の加速が重要な意味合いを持つはずだ。

世界のプレーヤーはすでに新しい潮流を取り入れ始めている。日本にとっても、失われた30年に区切りをつけ、経済成長に転じる好機といえるだろう。日本企業には昭和の成功体験を一度捨て去り、時代の変化に対応した進化が求められる。まずは、今度こそデジタル化の流れに乗ること。その上でイノベーションの質と量の向上を目指す。企業体制やビジネスモデルの改革、企業不動産戦略の見直しも欠かせない。

とくにこれまでのオフィスや働き方は、個人のクリエーティブに不向きだったといえる。個人の能力発揮や企業成長に最適化されたオフィスの場所、つくり、あり方を含めた事業戦略を企業は模索しなくてはならない。

野村不動産ソリューションズ

常務執行役員原田 真治氏

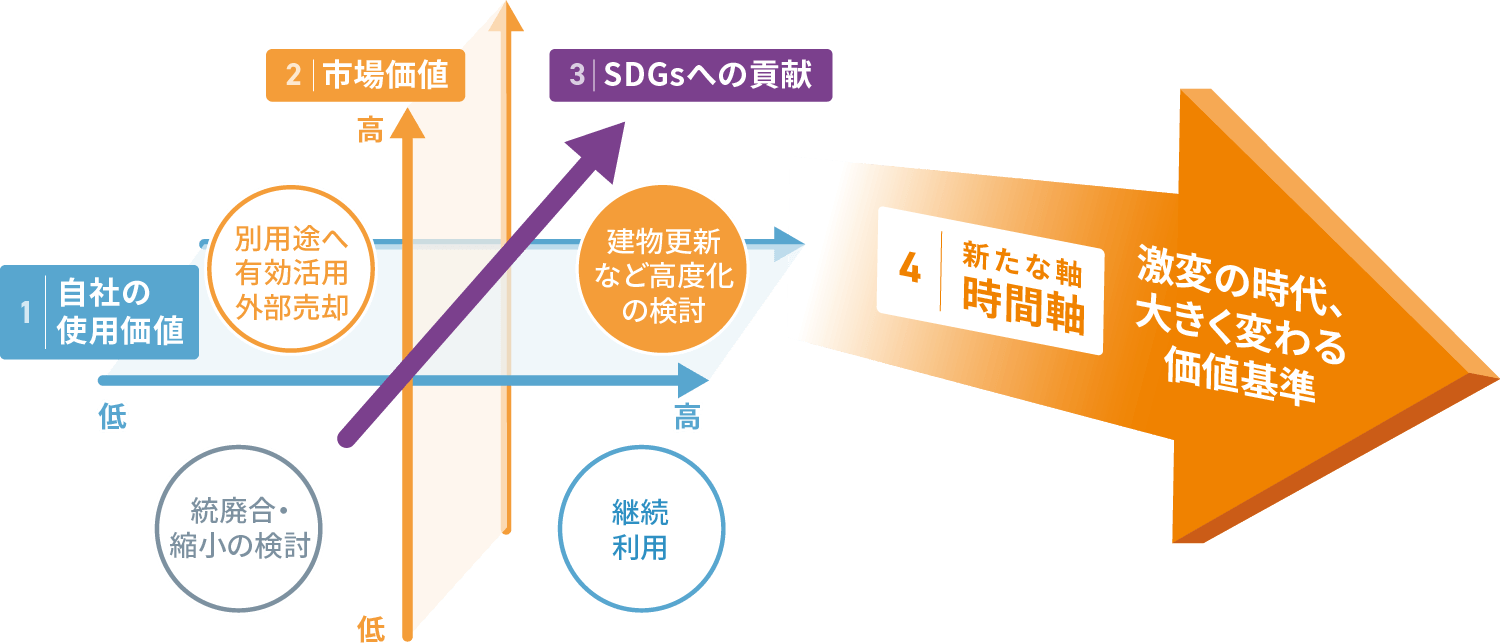

時間軸を意識した3つの戦略

企業不動産を取り巻く環境は大きく変わろうとしている。コロナショックやウクライナ危機を背景としたサプライチェーンの再構築、世界的な環境課題への取り組み、働き方改革や人的資本といった考え方の浸透。超少子高齢化による人材確保の課題も残る。これらに対応しながら、企業価値を高めるには「自社の使用価値」「不動産の市場価値」「SDGs(持続可能な開発目標)の視点」、そして「時間軸」の4つを意識したCRE戦略が重要だ。とくに「時間軸」を意識した戦略の立案実行は、急速に進む社会の変化と多様化への機動的な対応に欠かせない。

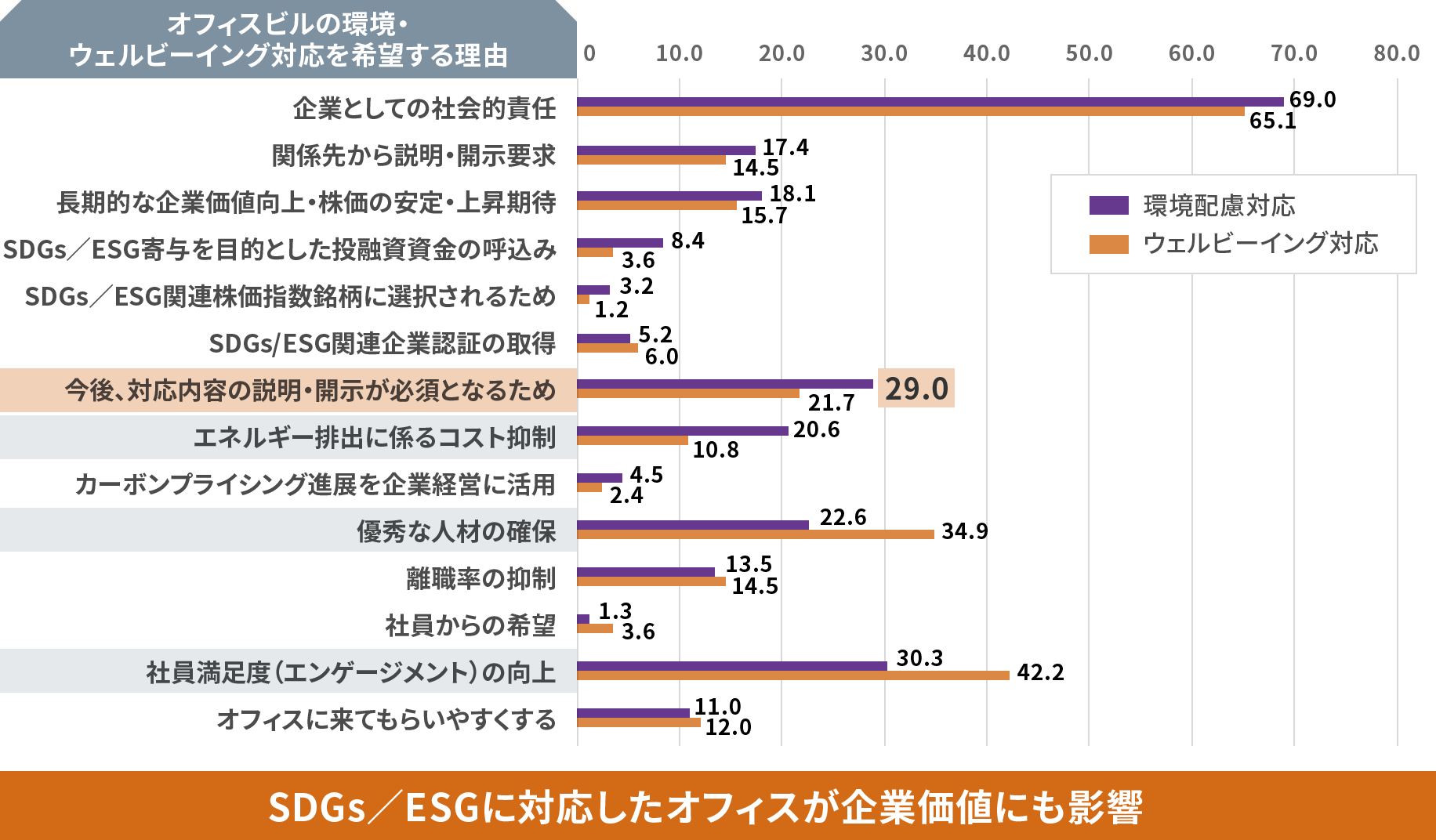

企業価値を高める「4本の軸」SDGsの視点を加えた軸、変化の時代で意識すべき時間軸が重要

具体的な戦略としては、まずオフィス自前主義からの脱却が挙げられる。賃貸であれば、その時々のニーズや価値観に適したオフィスを選べる。時間や場所にとらわれない働き方の実現は、優秀な人材の確保にも効果が期待できるはずだ。近年ではESG関連の取り組みを開示する必要性から、環境配慮やウェルビーイング(心身の健康や幸福)につながる要素をオフィスに求める声も多い。今後はSDGs、ESGに対応した物件への入居が企業価値を左右する可能性もあるだろう。その点、賃貸は再生エネルギーを利用した設備や緑化された共用空間、テナント向けの共用ラウンジなど、より高いスペックのオフィスが供給されており、各企業の方針に沿って「選んで借りる」ことが可能だ。

SDGs/ESG(環境・社会・企業統治)時代のオフィス

本業補完としての不動産活用も、時間軸を意識した戦略の一つだ。少子高齢化や人口減少、産業構造の変化による本業の減収は、企業努力のみでは補えない恐れもある。本業に連動しない不動産収益の確保は、事業継続性の向上に有用な選択肢といえる。また、減価償却による課税所得の圧縮や、資金調達における売却可能資産としての利用価値もある。

収益構造の確立にあたっては、保有不動産の有効活用の他、合理化や売却で外部からの収益不動産取得も検討したい。中長期的には、少子高齢化でよりニーズの高まる「ヘルスケア施設」、高付加価値の「宿泊施設」、デジタルシニアの需要が増す「物流施設」や「データセンター」などは、成長が見込まれる。企業の姿勢としてはSDGs視点での不動産選択の意識も大切だ。

無形資産に関する設備、施設への投資も視野に入れたい。社会の変化や価値観の多様化は企業にとってビジネスチャンスでもある。とくに先端技術産業の市場規模は、経済産業省の試算によると2018年から2025年にかけて9.1倍に拡大する見込みだ。日本の無形資産投資は世界に比べて非常に低い現状もある。新しい商品やサービス、先端技術、人事戦略といった無形資産を生み出しやすい環境づくりへの投資は、今後の事業成長に欠かせない観点だろう。

野村不動産ソリューションズでは、学校法人の不動産戦略にも携わっている。国内の大学では、少子化による授業料収入の減少が懸念されており、収益の多様化が急務だ。そこで、遊休地の貸し付けや出資会社を通した賃貸不動産の購入、閉鎖済みキャンパス売却などで収益化を図った事例がある。とくに、この売却事例は、外資系インターナショナルスクールの誘致を念頭にしたもので、地域の活性化や国際交流といったSDGsにも貢献した取り組みだったといえる。

野村不動産ソリューションズのCREサポートはこちら