宇宙はもはや夢ではなく、ビジネスの熱い舞台に。

NIKKEI宇宙プロジェクトでは情報発信やイベントを通じて宇宙ビジネスの発展を後押しします。

困難を乗り越える挑戦心を伝え、宇宙に挑むすべての開拓者にエールを送ります。

「NIKKEI宇宙プロジェクト」始まっています。

NEW

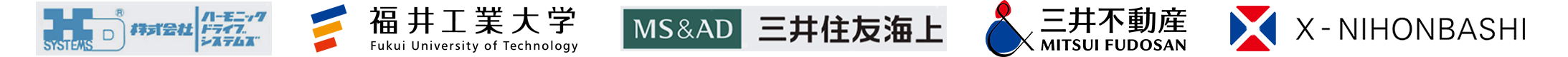

宇宙市場 経済成長の源泉へ

宇宙にかける人類の開拓者魂はとどまることを知らない。宇宙開発は、今やビジネスの最前線。世界での市場規模は2040年には150兆円まで成長すると期待されている。また、米国のSpaceXによる世界初民間有人宇宙飛行の成功を皮切りに、民間主導の動きが本格化。国内では23年に宇宙基本計画が閣議決定され、国内市場規模を20年の4兆円から30年代早期までに、2倍の8兆円まで拡大する方針が示された。宇宙ベンチャーが多数参戦し、成長産業として注目が集まる中、1年間で関心を集めたトピックを紹介する。

©JAXA

©JAXA

約1年に渡る選抜を潜り抜け、諏訪理氏と米田あゆ氏の2人がJAXA宇宙飛行士候補者に決定した。基礎訓練ののち搭乗が決定すれば、国際宇宙ステーション(ISS)での活動や月周回有人拠点「ゲートウェイ」、月面活動などのミッションへの参画が予定される。

日本橋を中心に、非宇宙企業の参画を推進するオープンプラットフォームが始動。会員数(企業・団体・個人)は1年間で250を超え、多種多様な業界のプレーヤーの共創による、宇宙産業のさらなる活性化を図る。

宇宙開発利用に関する基本方針「宇宙基本計画」の改定が行われた。注目すべきポイントはJAXAの機能強化だ。民間事業者やアカデミアの技術開発への資金供給機能が強化された。産学官の結節点として働き、国内の技術力の底上げを担う。

ヴァージン・ギャラクティックによる同社初の商業宇宙飛行が行われ、6人のクルーが宇宙空間へ到達した。離陸から約70分後に無事帰還。2024年1月には6度目の商用宇宙飛行に成功。宇宙旅行ビジネスの先駆けとして注目される。

インド宇宙研究機関(ISRO)の無人月面探査機「チャンドラヤーン3号」が、月の南極付近に降り立った。月面着陸の成功は米国、旧ソ連、中国に続く世界4カ国目であり、南極付近への着陸は世界初となる。

Amazonは地上で場所を問わず高速通信が可能になる衛星通信網「Project Kuiper」の構築に向けた、試験的な人工衛星の打ち上げに成功した。2024年には一部サービスの提供を見込み、29年までには衛星3200基余りを低軌道に投入する予定だ。

SpaceXは全長120㍍の次世代大型ロケット「Starship」の2回目の飛行試験を行った。1回目では失敗した第一段エンジンの分離には成功したものの、打ち上げから8分後に機体が爆発する結果となった。

※24年3月14日に3回目の飛行試験が行われた

©JAXA

©JAXA

JAXAの小型月着陸実証機「SLIM(スリム)」が日本初となる月面着陸に成功した。世界ではインドに続く5カ国目となる。また、着陸の誤差を100㍍以内に収める「ピンポイント着地」を世界に先駆け達成。日本の技術力を世界に示す快挙となった。

©JAXA

JAXAは次世代大型ロケット「H3」2号機の打ち上げに成功した。小型衛星2基を所定の軌道に投入し、ロケットの性能確認用の模擬衛星の分離も成功。初号機の失敗(2023年3月7日)を乗り越える形となり、日本の国際競争力確保に向けた大きな前進となった。

米インテュイティブ・マシーンズの月着陸船「Nova-C」が、月面着陸に成功した。民間企業の月面着陸の成功は世界初となる。本プロジェクトは月面に貨物を輸送する商業月面輸送サービス(CLPS)計画の一環として行われた。

(2024年3月28日現在)

数字で見る2023 Topics

212回宇宙開発競争の激化により、世界的にロケットの打ち上げが活発化。2023年の打ち上げ本数は前年比18%増となり、過去最高を示した。シェアの半数近くを米SpaceXが占める結果となり、日本の打ち上げ本数は2本に留まった。

3社月面探査を計画する「ispace」、衛星データ分析サービスを提供する「Ridge-i」、衛星コンステレーションを構築する「QPS研究所」の3社の宇宙ベンチャーが上場する年となった。民間主導の時代を迎え、今後さらなる国内宇宙関連企業の上場が期待できる。

12回目2023年8月からおよそ半年間にわたって、古川聡氏がISSに長期滞在した。日本人宇宙飛行士では12回目となる。ISSでは月探査に向けた水の再利用に関する実験や、高品質たんぱく質結晶の生成実験、微小重力下での固体材料の燃え方を調べる実験などが行われた。

2024年も

注目のイベントが多数

宇宙ベンチャー「i space」は、独自開発した着陸船による月面探査プログラム「HA KUTO-R」のミッションを2024年冬に実施予定だ。月への挑戦は2度目だが、着陸に成功した場合、国内初の民間月面着陸の達成となる。

中国国家航天局(CN SA)は、世界初となる月の裏側からのサンプル回収を目指し、「嫦娥6号」の打ち上げを発表した。着陸予定地点のクレーターは巨大な衝突によって深く削られており、調査することで月の内部構造の解明に近づくと期待される。

JAXAと三菱電機で共同開発された地球観測衛星「だいち4号」は、観測にレーダーの反射を用いるため、夜間や悪天候でも観測できる特徴を持つ。また、3㍍の物体を識別できる高精度レーダーで、災害時の状況把握や地殻変動の観測による防災・減災への貢献が期待される。

CONTENTS

-

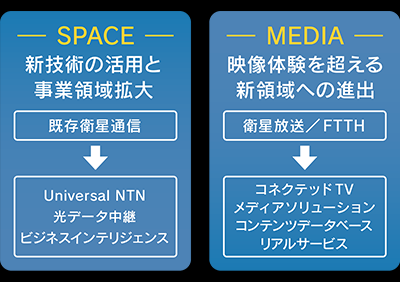

日本の宇宙ビジネスに貢献する

スカパーJSAT

詳しく読む

-

宇宙ビジネス羅針盤 Vol.4

「月面ビジネス」

詳しく読む

-

宇宙ビジネス羅針盤 Vol.3

「ダイバーシティー」

詳しく読む

-

宇宙ビジネス羅針盤 特別編

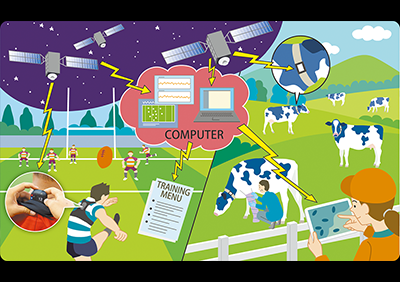

ラグビー × 衛星データで

ケガを防ぐ

詳しく読む

-

宇宙は創造の空間

詳しく読む

-

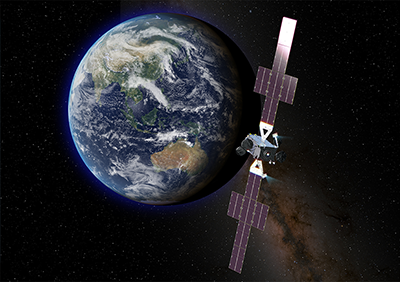

人工衛星の進化 市場を拡張

詳しく読む

-

衛星データで地上を守る

スカパーJSAT

詳しく読む

-

宇宙ビジネス羅針盤 Vol.2

「宇宙教育」

詳しく読む

-

月面産業革命

好機をつかめ

詳しく読む

-

宇宙ビジネス羅針盤 Vol.1

「スペースポート」

詳しく読む

-

挑み続ければ道は拓かれる

詳しく読む

-

宇宙開発は「競争」から「共創」へ

一般社団法人 クロスユー 設立

詳しく読む

-

月を拠点に 広がる領域

詳しく読む

-

オリオン帰還、

アルテミス計画が一歩前進

詳しく読む

-

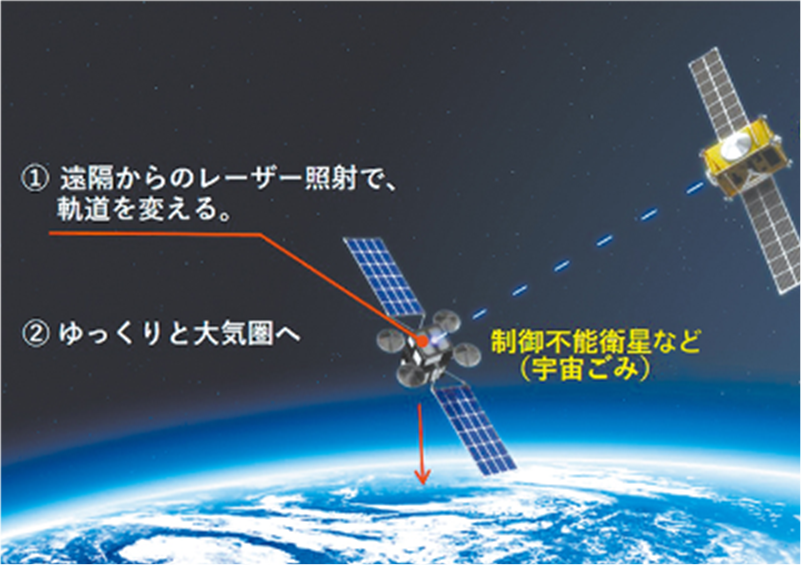

スカパーJSATが取り組む

宇宙のSDGs

詳しく読む

REPORT

利用促進へ新たな共創

日本橋から国際連携

2023年11月27日から12月1日までの5日間、東京・日本橋エリアでNIHONBASHI SPACE WEEK 2023が開催された。宇宙産業のオープンイノベーションを推進する一般社団法人クロスユーが主催する本イベントにはスタートアップを中心に国内外の宇宙プレーヤーが集まり、共創のための情報交換が行われた。

左から、一般社団法人日本航空宇宙工業会 会長 満岡次郎氏、駐日オーストラリア大使 ジャスティン・ヘイハースト氏、一般社団法人クロスユー 理事長 中須賀真一氏、宇宙航空研究開発機構(JAXA) 理事長 山川宏氏、三井不動産 代表取締役社長 植田俊氏

NIKKEI宇宙プロジェクトフォーラム

~宇宙が教えてくれる社会課題解決~

宇宙から地球の課題解決

多様性と共創が成長導く

地球上の社会課題を解決し、持続可能で豊かな社会を実現するためには

宇宙の利活用が欠かせない。

2023年12月7日の「日経宇宙プロジェクトフォーラム」では、

SDGs(持続可能な開発目標)達成に向けた宇宙ビジネスの挑戦を幅広く紹介。

宇宙ビジネスをさらに発展させるための要件となる

ダイバーシティー(多様性)や教育・人材育成についても議論を繰り広げた。

SUPPORTER

-

宇宙港が変える世界を、共に。

私たちは“「建築に温度を」一温かい建築を、誠実に心を込めて一”という信念のもと、社会のニーズに応える建築を、お客様に寄り添って作っていくことを大切にしています。1946年の会社創立当初から脈々と、社会インフラとしての空港の発展にパイオニアの一員として寄与してまいりました。これから迎える宇宙港創生の時代も、「開拓魂」を持って全力で努力をして参ります。

詳細はこちら

-

地球規模の課題に挑む新生理系4学部

関西学院大学はスクールモットーである“Mastery for Service”(奉仕のための練達)のもと、「世界市民」として「世界の課題を解決し、社会をより良くする人材」を育てる教育・研究を進めてきました。そして2021年、神戸三田キャンパスを再編・拡充し、理系4学部(理・工・生命環境・建築)を開設。世界の課題解決に新しい価値観で挑むBorderless Innovatorの育成を図ります。

詳細はこちら

-

未知なる宇宙への挑戦を支援

1975年、私たちは日本で初めて宇宙保険の引き受けを開始しました。以降、現在まで、さまざまな宇宙ビジネスに生じるリスクを補償する保険商品を開発し、提供しています。宇宙保険のパイオニアとして、宇宙がもっと身近になる挑戦を支援し、新たな価値の創出に貢献していきます。

詳細はこちら

-

宇宙開発ならではのモノづくりに挑み続ける

宇宙開発では、打ち上げコストの低減や宇宙用機器の搭載効率を高めることを目的に、搭載する関係機材の小型軽量化が非常に重要視されています。一方で宇宙空間にある開発任務地に到着後は、過酷な環境下でのミッション達成が求められます。当社の波動歯車減速機「ハーモニックドライブ®」は小型軽量でありながら、高い出力トルクと高精度な位置決めを特徴としていることから、50余年に渡り国内外の宇宙開発事業に使われてきました。私たちは、地上のみならず、宇宙開発に求められるモノづくりにも挑み続けます。

詳細はこちら

-

日本橋で宇宙ビジネスの場を提供

全社を挙げて取り組んでいる「日本橋再生計画」における「新たな産業の創造」として「宇宙」を戦略カテゴリーに掲げ、街づくりを通じて、宇宙ビジネスに携わるさまざまなプレイヤーが集まり、交流できる場を提供し、新たな宇宙ビジネスの共創を支援しています。

詳細はこちら

-

宇宙ビジネス共創プラットフォーム

JAXAをはじめとする宇宙産業の有志とともに、産学官連携により宇宙関連産業を活性化させるオープンプラットフォーム「一般社団法人クロスユー」を設立、2023年4月に活動開始いたしました。非宇宙企業と宇宙産業をつなぐことによる共創を目指し、大企業やアカデミア、スタートアップ企業、自治体など産学官の枠をこえた様々なプレイヤーの交流・連携を創出してまいります。

詳細はこちら

-

宇宙ビジネスの新たな潮流を創る

宇宙はもはや夢ではなくビジネスの舞台。SPACETIDEは「宇宙ビジネスの新たな潮流をつくる」非営利団体として、2015年の産業黎明期から日本初・アジア太平洋地域最大級の宇宙ビジネスカンファレンスを毎年夏に主催しております。また、独自の宇宙ビジネスレポートの発刊やスタートアップ企業の発掘・支援などを通じて、国や業界を超えたコミュニティーをつくり、宇宙業界の抱える課題を解決し、新たなビジネスを創っていきます。

詳細はこちら

-

「宇宙×AI」新しい価値の創造

福井工業大学では、あわらキャンパスにある高性能衛星地上局を活用して、2003年から本格的に衛星データ利用に関する研究を行い、2019年にはデータ駆動型社会の到来を見据え、県内大学では唯一の「AI&IoTセンター」を設立しました。今後は、月軌道までの衛星運用が可能な衛星地上局の構築を推進し、「宇宙×AI」による新しい価値の創造、世界の宇宙開発および宇宙産業に貢献する人材育成の拠点となることを目指します。

詳細はこちら

-

京都産業大学 神山天文台 宇宙(そら)へ

2009年に大学のシンボルとして、私立大学では国内最大となる口径1.3mの「荒木望遠鏡」を有する神山天文台を設置し、最先端の研究、観測機器の開発を推進してきました。観望会等を開催し、地域に開かれた天文台としても親しまれています。2023年10月には、太陽系天体探査、地球大気観測、宇宙ビジネスの推進を加速させるために「神山宇宙科学研究所」を設置し、民間企業等とも連携し、教育・研究に取り組みます。

詳細はこちら