空調と再エネの力で

防災を支える高砂熱学工業

防災を支える高砂熱学工業

体育館用設備やマイクログリッド

地域住民に安心を

地域住民に安心を

提供:高砂熱学工業

提供:高砂熱学工業

災害が発生した際、被災された方の健康面・精神面の不安を少しでも和らげたい――。空調設備工事大手の高砂熱学工業が、自治体の防災対策に寄与する設備の実証実験・運用を進めている。避難所の熱中症対策に主眼を置いた体育館用空調換気システム、そして再生可能エネルギーと再エネ由来の水素を活用するマイクログリッド(小規模電力網)だ。それぞれどのように機能するのか、開発責任者に取り組みの経緯と現在地について聞いてみた。

子どもの安全性と

快適性を両立した

体育館用空調

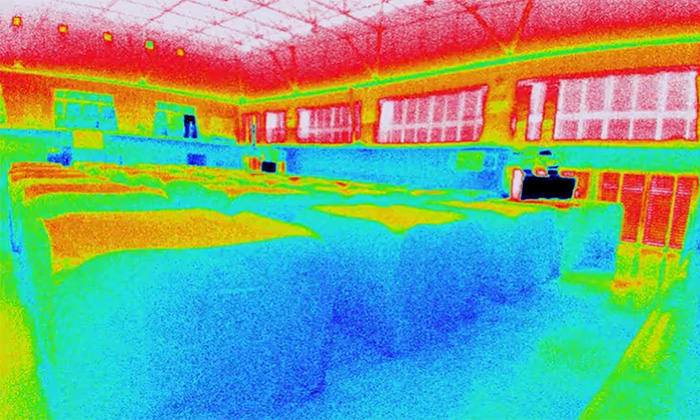

高砂熱学工業の研究・開発拠点である高砂熱学イノベーションセンター(茨城県つくばみらい市)向かいの同立富士見ヶ丘小学校。ここで今、新しい体育館用空調換気システムの実証実験が進んでいる。日中の最高気温が30度ほどあった6月末、体育館の中に入ると蒸し風呂のような暑さと湿気に覆われた。しかし空調機の運転開始から30分もすると、30度以上あった床面付近の温度が25度程度まで低下。災害時の避難所としての利用を想定してテントを張った状態でも、その中で快適にしのぐことができた。

避難用テントを張った状態でも

避難用テントを張った状態でも30分ほどで25度ほどまで下がり快適に

夏は新鮮な外気を取り込み、冷却・除湿して低速で供給しながら高所から排気する。冷たい空気が下にたまる原理を利用し、人のいる館内の下部を効率的に冷やすとともに換気も行う。高砂熱学工業は既に同様のシステムとして大空間の空調に適した「SWIT®」という商品をそろえているが、体育館で使うには「子どもが鋼板製の吹き出し口にぶつかってけがをするのを避けたいというニーズがあった」(技術研究所空調・環境研究開発室の木村健太郎・主席研究員)ため採用が進まなかったという。

ゼロベースで開発した新しい吹き出し口には、ぶつかってもけがをしないよう、直径3ミリの穴が無数に空いた厚さ1ミリのビニールでできた「風船」を採用。子どもの手が届きにくい高さから冷風を取り込み、ビニールの穴を通じて館内に送り込む仕組みだ。木村氏によると「穴の空いている割合(開口率)が大きいと風船が膨らまないため均一な給気ができず、逆に開口率が小さすぎると抵抗が増えて空調の動力が増加する課題があった」という。穴の大きさも重要で、同じ開口率でも直径が大きいと吹き出し速度が上がって室内空気がかき混ざってしまい、効率よく部屋の下部を冷やすことができないという。また、小さすぎても加工費が増えるなど、開発には難儀したという。

技術研究所空調・環境研究開発室

技術研究所空調・環境研究開発室 主席研究員 木村健太郎氏

イノベーションセンターが立地するつくばみらい市とは、2020年8月に包括連携協定を締結。新型コロナウイルス禍のさなか、同市から「体育館を避難所として使う際に換気に加えて熱中症対策が課題になっている」との意見を受けたことが、実証実験のきっかけとなった。吹き出し風速は秒速0.14メートル程度とバドミントンの国際大会の基準(秒速0.2メートル)を下回り、館内中央部では風が吹いている感覚がほとんどない。導入費用は天井に設置する一般的な空調装置と同程度だが、冷房効率の良さによりランニングコストは2割以上抑えられるという。また、熱源装置が一体型になっているため、工期も短く済むとしている。

22年8月末から実証実験を開始後、子どもたちや教員・保護者などからの反応は良好。体感会には10以上の自治体から担当者が来るなど、導入に向けて問い合わせが多く届いているという。目下の課題は冬場の暖房としての活用。速い吹き出し風速で暖房効率を向上させているが、往々にして体育館の断熱性が悪いこともあり、厳冬期や寒冷地で使うには少々能力が不足しがちとなり、改善を進めている。

停電時に再エネ由来電力を

安定供給

札幌市の北に隣接する北海道石狩市。その北部の厚田地区では、マイクログリッドの運用が2年目に入った。平時は太陽光発電からの約160キロワット時の電力を、系統電力に足して道の駅、消防署、同市立厚田学園など5施設に供給。余った分は蓄電池にためつつ放出し、それでも余った電力で水を電気分解して水素を生成し貯蔵する。災害時に系統電力が遮断された際は、蓄電池に加え、貯蔵した水素を燃料とする燃料電池を活用。避難所となる厚田学園の体育館やトイレの照明、避難者のスマートフォンの充電などに4キロワットの再エネ由来電力を72時間以上供給できる。

太陽光発電や蓄電池などで構成する

太陽光発電や蓄電池などで構成するマイクログリッド(北海道石狩市厚田区)

人口1600人ほどの同地区は西側が日本海に面しており、東側にも近くまで山や崖が迫るなど災害の発生リスクが高い。石狩市は20年6月、厚田地区のレジリエンス(強じん性)強化や低炭素対応、地域活性化を目的に「エネルギー地産地消事業化モデル支援業務」の事業者を公募。高砂熱学工業は地元電設企業の北弘電社と共同事業体を結成して応募し、優先交渉権を獲得した。事業に際しては高砂熱学100%出資の「石狩厚田グリーンエネルギー株式会社」を設立し、22年4月から10年間の施設運用を受託している。

カーボンニュートラル事業開発部の万尾達徳・水素技術開発室長は「メンテナンスコストを含め、いかに安く電気を作れるかシステム条件の構築に苦労した」と明かす。22年春の稼働開始から1年、5施設への年間の電力供給量約47万キロワット時のうち太陽光発電からが2割を占めるなど、当初の計画通りの運用が続いているという。いざというときに備えて、月に1度は燃料電池による発電も行う。

カーボンニュートラル事業開発部

カーボンニュートラル事業開発部 水素技術開発室長 万尾達徳氏

寒冷地、そして海の近くで風が強いという過酷な自然環境ならではの対策も凝らす。装置を収容するコンテナハウスの中にエアコンを設置し、外気温が氷点下20度に冷え込んでもボックスの中は0度以上をキープし機器の凍結を防止。コンテナハウスの外気取り入れ口には空気中の塩分を除去するフィルターを設け、サビへの対策も万全にしている。

電力供給量に占める太陽光発電の割合を増やすための蓄電池の運用改善など課題は残るが、万尾氏は「レジリエンス対応だけでなく再エネやグリーン水素の供給の観点でも、自治体に加えて企業にも広げていきたい」と強調する。

今回紹介した2つのシステムについて、木村氏と万尾氏は「『あったらいいな』ではなく『なくては困る』という存在に変えていければ」と声をそろえる。「まさか」のときは来ないに越したことはないが、災害大国の日本で実際にこれらが機能する日はいつ来てもおかしくない。そのときに備え、地域の住民の安心・安全に貢献するための研究・開発の取り組みは、これからも続いていく。