早稲田大学

政治経済学術院・教授

若田部 昌澄 氏

PwC Japanグループ代表

PwC Japan合同会社 代表執行役

経済同友会幹事

木村 浩一郎 氏

提供:PwCコンサルティング

リポート2対談

マクロ経済と企業経営 ~第26回世界CEO意識調査から~

早稲田大学

政治経済学術院・教授

若田部 昌澄 氏

PwC Japanグループ代表

PwC Japan合同会社 代表執行役

経済同友会幹事

木村 浩一郎 氏

PwCコンサルティングは世界105カ国・地域の4410人のCEO(うち日本のCEOは176人)を対象に「世界CEO意識調査」を実施、ダボス会議に合わせてその調査結果を発表した。26回目を迎える今回の調査では、世界経済の変調を捉えつつ、この不確実な時代に日本企業および日本経済が持続的成長を実現するために何が必要なのかが見えてきた。この調査結果をもとに、金融政策の第一人者である早稲田大学 政治経済学術院・教授の若田部昌澄氏とPwC Japanグループ代表の木村浩一郎氏が語り合った。

リポート1

【Keynote】

いまこそ磨くべきマクロ経済のインテリジェンス

リポート3

【テクノロジー鼎談】

近未来を変えるバーチャルテクノロジーの課題とは?

リポート4

【パネルディスカッション1】

SX/GX分野で日本企業はいかに勝ち筋を掴むか

リポート5

【パネルディスカッション2】

専門領域を超えた“統合知”としてのインテリジェンス強化が急務

リポート6

【パネルディスカッション3】

“個と個のつながり”から価値が生み出されていく時代へ

PwC Japanグループ代表

PwC Japan合同会社 代表執行役

経済同友会幹事

木村 浩一郎 氏

1963年生まれ。公認会計士。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。86年青山監査法人入所。プライスウォーターハウス米国法人シカゴ事務所への出向を経て、97年に青山監査法人の社員に。さらに2000年には中央青山監査法人の代表社員に就任。06年に設立されたあらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)では、システム・プロセス・アシュアランス部部長を経て、09年に執行役(アシュアランス担当)に就任し、PwC Global Assurance Leadership Teamに参加。12年6月から、あらた監査法人の代表執行役。16年7月よりPwC Japanグループ代表、19年7月よりPwCアジアパシフィック バイスチェアマンも務める。

木村 今年で26回目となった「世界CEO意識調査」について、まずはその結果の概要をご紹介させていただきます。毎年変わらず続けてきた「今後12カ月間において、世界の経済成長(GDP)はどのように変化するでしょうか」という質問に対して、世界全体のCEOの73%、日本のCEOの65%が2023年の世界経済の減速を予測していることが明らかになりました。

その一方で、「今後12カ月間/3年間の貴社の売上成長見通しについて、どの程度自信をお持ちですか」という質問に対して、日本のCEOは今後12カ月について25%が「極めて自信がある」、51%が「ある程度自信がある」と答えており、足元の成長には一定以上の自信を持っています。とはいえ期間を今後3年間に延ばすと、「自信がある」との回答はほとんど伸びておらず、将来への自信を持ち切れていないことも見て取れます。

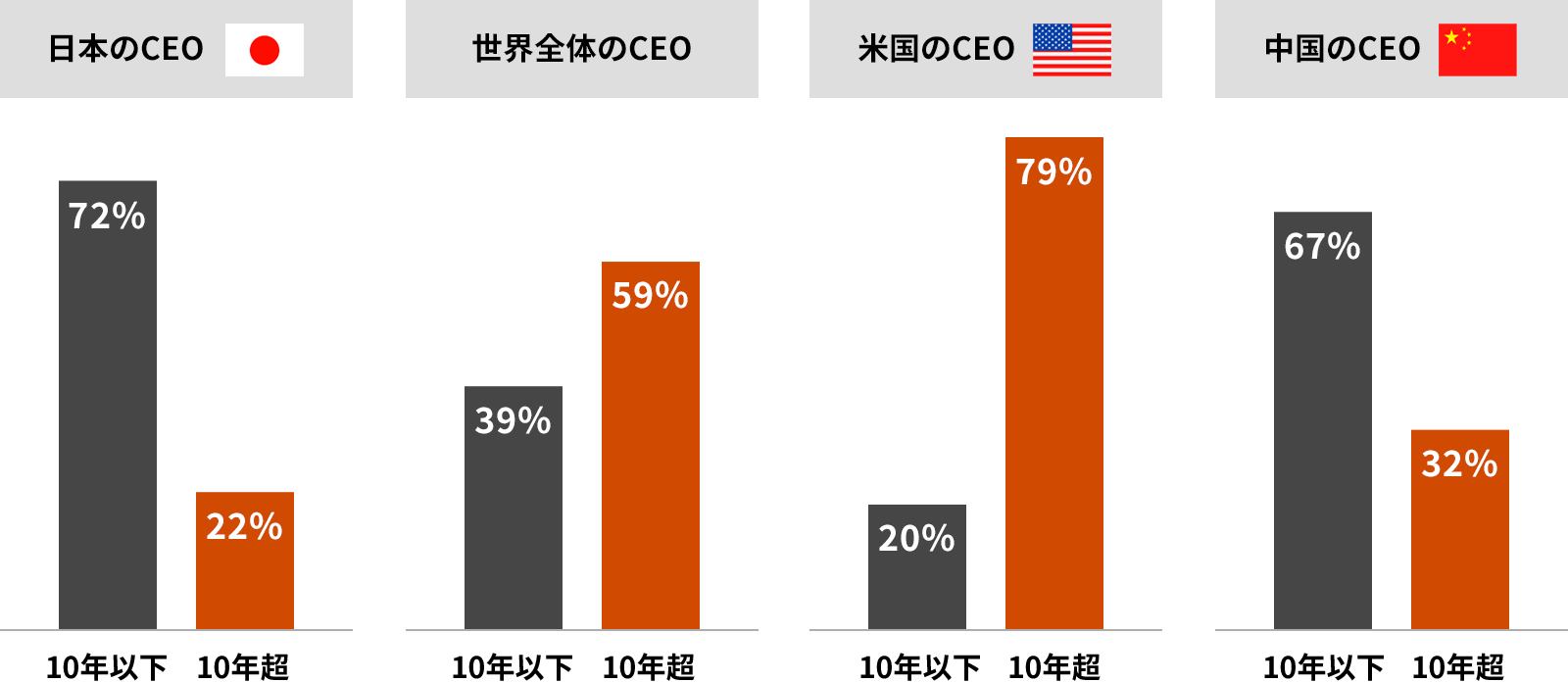

象徴的なのは「貴社は現在のビジネスのやり方を変えなかった場合、経済的にどの程度の期間存続できるとお考えですか」という質問に対する回答で、日本のCEOの72%が「現在のビジネスのやり方」が通用するのは10年以下だと考えています。ただし、別の質問で、今後12カ月間に経済的課題や景気変動の影響を軽減するために実行を検討している施策について尋ねてみたところ、日本のCEOの89%が「採用の凍結」を検討しておらず、77%が「人員削減」も検討していないことがわかりました。

早稲田大学

政治経済学術院・教授

若田部 昌澄 氏

早稲田大学政治経済学部経済学科を卒業後、早稲田大学大学院経済学研究科、トロント大学経済学大学院にて学ぶ。2005年から早稲田大学政治経済学術院教授。研究関心は経済危機と経済学の歴史的関係、中央銀行論など。ケンブリッジ大学、ジョージ・メイソン大学、コロンビア大学日本経済経営センターで訪問研究員、全米経済学史学会副会長(16年から17年)、日本銀行副総裁(18年3月20日から23年3月19日まで)を歴任。主な著書に『経済学者たちの闘い』(03年、増補版13年)、『昭和恐慌の研究』(共著、04年:日経・経済図書文化賞)、『改革の経済学』(05年)、『危機の経済政策』(09年:石橋湛山賞)、Japan’s Great Stagnation and Abenomics(15年)など。

若田部 とても興味深い結果ですね。私から言及したいのは次の3点です。

1点目は、日本のCEOは短期的には先行きをあまり心配しておらず、世界経済が減速すると考えている割合も低いことです。これは、やはり日本と世界の国々では置かれている状況が異なるようです。とくに米国は新型コロナウイルス禍後にいち早く景気が回復した結果として、インフレが起こり、中央銀行にあたるFRB(連邦準備制度理事会)は金利を上げて景気を減速させる方向にかじを切っています。これに対して日本は、コロナ禍後の景気回復がやっと始まったばかりで、日本銀行も金融緩和を続ける意向を示しており、すぐに金利が引き上げられる局面にはありません。こうした違いが日本と世界のコントラストとして表れたのだと思います。

2点目は、日本のCEOは人員削減を考えていないことです。そもそも日本企業は米国や中国などと違って人員を解雇するのが難しいという事情もありますが、加えてバブル崩壊後の30年間にわたって新規採用を抑えてきた結果、人員構成がアンバランスになって苦労してきた経緯があります。昨今の構造的な人手不足のもとで、これ以上は人員を絞りたくないという本音が表れているようです。

3点目は、日本のCEOが将来の見通しに対して相対的に悲観的であることです。米国や中国のCEOは自国の経済について、もっと強い自信を持っているようです。加えて米国や中国のCEOは、自分が経営しているのだから自分のビジネスモデルは10年くらい持つよと回答するのが当然といった、文化的な背景による違いもありそうですね。

「現在のビジネスのやり方」が通用するのは10年以下だと考えるCEOの割合

出典:PwC 第26回 世界CEO意識調査

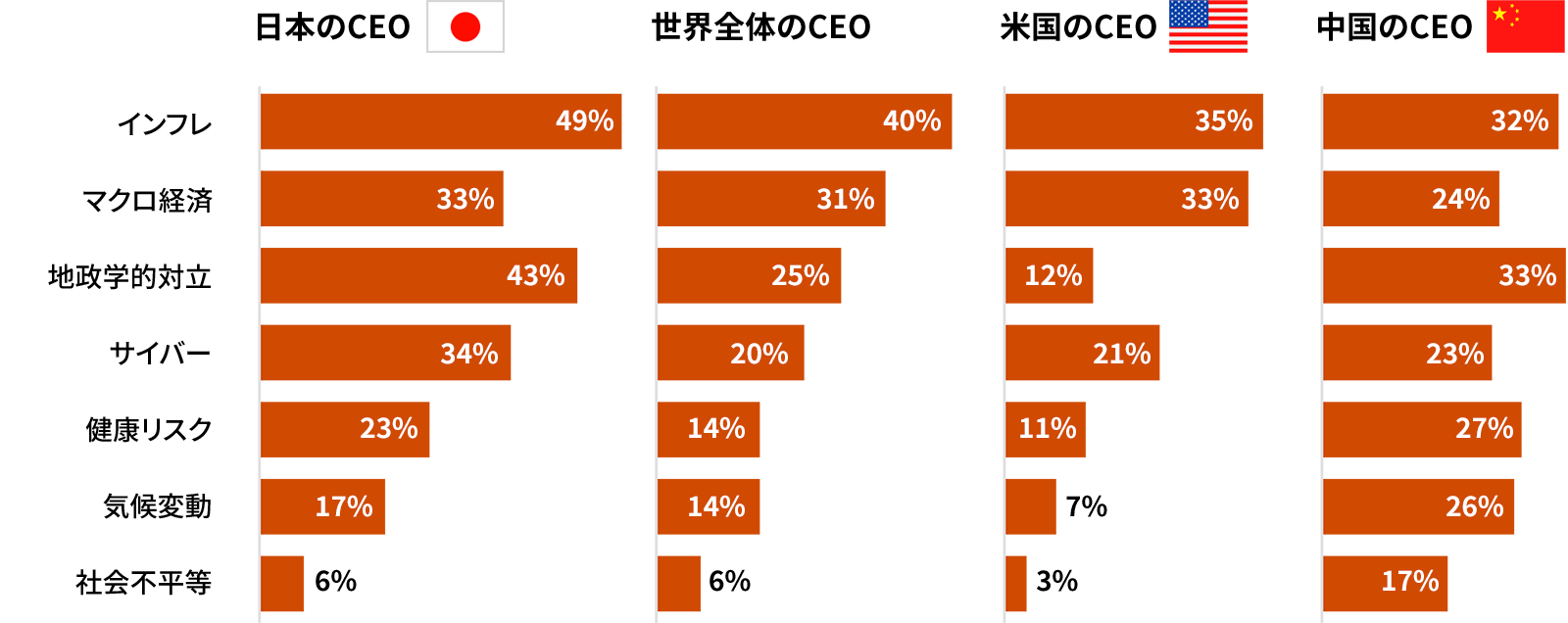

木村 将来の見通しについては、今後12カ月間に自社に悪影響を及ぼすと懸念しているグローバルな脅威を尋ねる質問も行ったのですが、日本のCEOの49%が「インフレ」、43%が「地政学的対立」に対して、自社の成長見通しへの脅威と強い懸念を示しています。

若田部 まずインフレに関してですが、日本でも物価が上がっているとはいえ3%程度で、米国の5%程度と比べればまだ低い水準にあります。それにもかかわらず、なぜインフレが脅威と捉えられているのか。これまで上がらなかった物価がここにきて上がり始めたことに対して、ある種の戸惑いがあると思われます。そこでは、インフレというよりも資源価格の高騰を意識しているのかもしれません。自社製品の価格を上げづらいなかで資源価格が上昇すると、原材料費がかさみ収益が圧縮されてしまうかもしれない、そうした懸念が高まっているのかもしれません。

一方、個人的にも注目しているのが地政学リスクの捉え方の差異で、「地政学的対立」に対して日本のCEOが懸念を抱いている割合の高さ(43%)は、米国(12%)はもとより中国(33%)と比べても突出しています。米国や中国は地政学上における主体的なプレーヤーですが、日本はそこで巻き起こった事態の波風を受ける存在であり、要するに自らがコントロールできない影響を受けることになります。米中対立が激化し、ロシアによるウクライナ侵攻のような紛争が起こる中で、インフレと同様に長年維持されてきた地政学的な安定が、急に崩れ始めたことに対する懸念が高まっていると思われます。

「インフレ」と「地政学的対立」が新たな脅威に

出典:PwC 第26回 世界CEO意識調査

木村 地政学的対立はPwCとしても強く注視するところで、おっしゃるとおり、個々の企業単位では対処のしようのないリスクが高まっています。ただ、そうした中でも「政府が何もやってくれなければ自分たちはどうしようもない」と考えるのか、それとも「自分たちがやろうとすることに政府も巻き込んでいく」と考えるのかによって、今後の企業のあり方は大きく違ってきます。これは地政学リスクへの対策だけに限りません。例えばサーキュラーエコノミーの実現を目指す中でも、いかにして自分たちのサプライチェーンに業界全体や政府、アカデミアのメンバーを巻き込んでいくのか、オープンなパートナーシップが求められています。

PwCでは「Sustained Outcomes(持続的な成果)」と「Trust(信頼)」という言い方をしていますが、不確実な時代の中で企業が生き残っていくカギを握る、この2つの要素を確立するためにも、自らが主体的に動くことが問われています。

若田部 とても重要なポイントをご指摘いただきました。大前提として政府には規制・制度改革といった政府にしかできないことがあり、政府は企業のビジネスチャンスを広げ、日本全体の経済の好循環を後押ししていくための政策を打っていかなければなりませんが、企業も受け身でいるだけではなく、自ら政府や市場経済と対話していくという姿勢が不可欠です。そして近年、もう1つ重視されているのが第3のプレーヤーとも呼ばれる市民社会との連携です。例として挙げていただいたサーキュラーエコノミーを推進するにしても、そのステークホルダーに必ず含まれる住民の理解と合意を得る必要があります。

率直なところ、これまで日本企業はこういった政府や市民社会と連携していくという意識が希薄であったように思います。これが結果として、さまざまなルールづくりで他国の後塵(こうじん)を拝する原因にもなっており、例えばEUや米国が制定した環境規制や貿易、規格などの新たなルールにしばしば振り回され、右往左往しています。

長らく停滞が続いたこともあって、日本経済は世界の中での相対的な地位を低下させていますが、それでも依然として世界第3位の経済大国であるのは事実であり、もっと注目される存在にならなければなりません。そのためには国際的なルールづくりに関しても、自ら積極的に働きかけてイニシアティブをとるという視点が重要です。

木村 まったく同感です。先ほどSustained OutcomesとTrustと述べましたが、諸外国の政府や企業も含めたパートナーシップを組む際に、実は日本に対する信頼は非常に厚いものがあります。これは他に代えがたいアドバンテージであり、そこにレバレッジをかけるような形で、さまざまなルールメイキングなどの場面でも日本のイニシアティブを発揮できるようになれば、今後の持続的な成長に向けても大きな期待が持てます。

若田部 もうひとつ申し上げておきたいのは、コロンビア大学のデイヴィッド・ワインシュタイン教授の言葉を借りれば、日本はいま4番目のグレートオープニングのチャンスを迎えていることです。歴史を振り返ると、日本が大きく発展した時代が3つあります。仏教が伝来した奈良時代、鎖国を解いた幕末~明治時代、そして終戦後の昭和の時代で、これらに共通するのは外国に大きく門戸を開いたことです。

4番目のグレートオープニングとは、まさにこれに続く“知の開国”であり、日本が課題解決先進国を目指すためにも、米国やEUなどの諸外国が先行して実践し、成功を収めてきたさまざまな政策や施策を貪欲に学んで取り入れていくべきです。例えば日本のデジタル化は世界の周回遅れとも言われてきましたが、生成AIの活用などでこの遅れを一気に取り戻し、キャッチアップする余地は十分にあると考えます。

木村 日本の産業や社会にとって非常に力強いエールとなります。本日は示唆に富むお話をありがとうございました。

リポート1

【Keynote】

いまこそ磨くべきマクロ経済のインテリジェンス

リポート3

【テクノロジー鼎談】

近未来を変えるバーチャルテクノロジーの課題とは?

リポート4

【パネルディスカッション1】

SX/GX分野で日本企業はいかに勝ち筋を掴むか

リポート5

【パネルディスカッション2】

専門領域を超えた“統合知”としてのインテリジェンス強化が急務

リポート6

【パネルディスカッション3】

“個と個のつながり”から価値が生み出されていく時代へ