未来を拓くひら。大志を! Vol.3

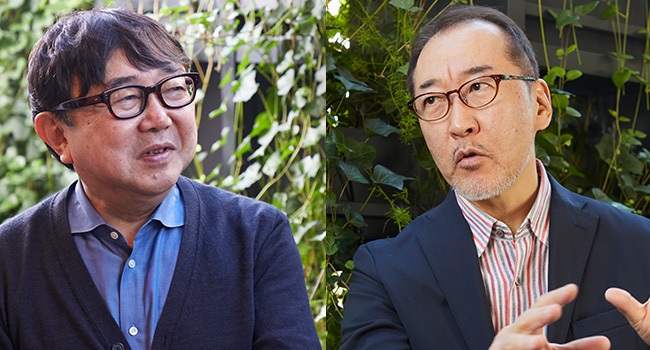

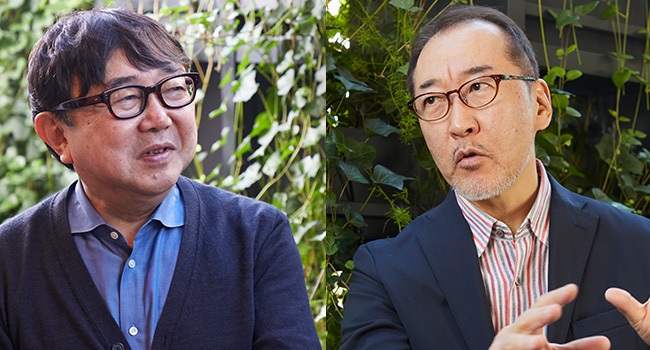

サイエンス作家・竹内薫さんが

旭化成ホームズ上席設計士・荒川圭史さんに聞いた

社会に出てからも、

再チューニングは必要

化学メーカーだからできる家づくりが魅力

- 旭化成ホームズ上席設計士・荒川 圭史さん

- サイエンス作家 竹内 薫さん

旭化成が掲げる「Care For People, Care For Earth」を具現化するための、製品、技術、同社の研究者や専門家たちの取り組みや思いを、サイエンス作家・竹内薫さんをナビゲーターに紹介するシリーズ。第3回は旭化成ホームズで建築士としてヘーベルハウスを設計する荒川圭史さん。「気持ちのいい家」「ロングライフ住宅」の実現を通して街を変えようとしている荒川さんが考える、住まいづくりの鍵とは――。実際に荒川さんが設計を手掛けた家で聞いた。

「ロングライフ住宅」は、

快適さをともなってこそ長持ちする

ここがロングライフ住宅ですね。

へーベルハウスは60年以上持つロングライフ住宅です。30年は基本的にメンテナンス不要で何もしなくてもいい、ただし30年後に防水と吹きつけはやり直してくださいと言っています。でも単に長持ちすればいいわけでもなく、快適さが持続することを考えています。快適性は光の影響が大きく、簡単に言ってしまえば明るく気持ちのいい場所をつくるという発想です。ただ、お客様にもよく話すのですが、明るさは日当たりだけでは決まらないんですよ。空がどれだけ見えているかが、視環境工学の明るさの指標です。この場合、南も北も関係ないんです。

なるほど、それは意外でした。

日本では南向きにこだわる人が多いですが、都市では周囲の環境次第で光が入ってこないこともあります。そういうことをお客様に理解してもらうのは大変ですが、そこから快適さを一緒に組み立てていってこそ、ロングライフになるのです。

お客様の要望も様々ですよね。例えば、私のうちにはネコがいるので、ネコと一緒に快適に生活したいとか、自転車で外からすっと入れる家にしたいとか、そういう注文もありますか。

当然あります。住宅をつくる時は快適さの担保だけではなく、住む人の自己実現をお手伝いするという視点も必要です。家族で住む20坪の家もあれば、3分の1は車のためという家もあるんですよ。

なるほど。ライフスタイルによるわけですね。今日おじゃましているこの家はエレベーターもありますし、高齢になっても住み続けられそうです。

将来への目線も、ロングライフには欠かせません。

荒川さんが設計した、街かどヘーベルハウス「東京一軒屋 はなまねき」(2018年度グッドデザイン賞受賞)で。

荒川さんが設計した、街かどヘーベルハウス「東京一軒屋 はなまねき」(2018年度グッドデザイン賞受賞)で。

「日常」を考え、

周りの環境とのつながりを設計する

この家の敷地は24坪。日本では都会の家はどうしても狭くなってしまいますね。

圧迫感をなくして広さを感じるための工夫はできます。例えば隣の空間と完全には仕切らないことです。ここの2階も天井がつながっています。天井までの壁を立てるとそこで視線が止まりますが、壁の高さを少し下げると視線が向こうへ逃げていきます。続く空間が認識できると広く感じられるんです。もちろん音や冷暖房の問題は、解決しないといけませんが。

もう一つ、家を買う立場からすると安全性も気になります。

例えば災害という視点では、へーベルハウスはもともとのポテンシャルが高いので、災害に強くて壊れないし、燃えにくいんですよ。

素材からして違うわけですね。

はい。住宅がロングライフかどうかの一つの観点はスペックです。システム住宅は、設計事務所がつくる家と違って、誰が設計してもスペックが担保されます。ただ、それはあくまで災害時などに発揮する力の部分も大きい。私たちがやっているのは、高スペックな住宅をどういう場所に置いて周りの環境とどうつなぐか、「日常」を考えることです。箱をつくって穴を開けて窓をつくると、何かが外から入ってくる。何を取り込んで、何を取り込まないかを選ぶのが住宅の設計ということなんです。今この場所からは空が見えます。外を歩く人の視線は遮りたいけれど、コンクリートの壁をつくると閉鎖的な空間になってしまう。そこで植物の「壁」にしようという具合です。付かず離れずいい意味で曖昧な関係をどうつくるかが大事ですね。

住宅は個人の願望を満たす器であり、

街の要素という側面も

荒川さんが、建築の道を目指すきっかけは何だったのでしょう。

父が設計事務所を営んでいて、子どものころから父の仕事を見ていました。図面は手描きなのに奥行きのある絵になり、さらに水彩で色をつけるともう写真にしか見えない。魔法みたい、すごいな、と。それがきっかけみたいなものです。

設計事務所に入るという選択はありませんでしたか。

両親を見ていて大変そうだなと思っていましたし、メーカーとは影響力の違いもあります。建築家がつくった一軒の家がインパクトを持つこともありますが、街を変えるなら数が必要です。住宅は個人の願望を満たす器でもありますが、街の要素という側面もあります。緑がある家がどんどんつながっていくと街がきれいになり、そこでは建築が冗舌である必要はないと思っています。

システム化されたものをたくさんつくることが街づくりにつながる。役割分担ですね。では、住宅メーカーの中でなぜ旭化成を選んだのでしょう。

ほかのメーカーが建築屋さんから出発しているのに対し、旭化成は化学メーカーが家をつくっていると感じていました。「サランラップ」で家はできませんが、様々な部署に優れた材料があり、それがおもしろいというか、違うものができるのではと思いました。ヘーベルハウスのパネル「へーベル」も建築材料から出発しています。壁としての性能が良い半面、くぎも打てない面倒な建材なので、鉄骨とどうくっつけるかなど工夫し、今の独自の形になっているのだと思います。

「カッコいい」より

「気持ちいい」をデザインに

これまで仕事をしてきて、うれしかったことはありますか。

以前は、「へーベルハウスはカッコ悪い」と言われていたのが、最近変わってきたことです。

そうなんですか? それは四角っぽいから?

四角っぽいのはいいのですが、デザイン自体が評価されなかったんです。どうにかしなければと「TOKYO DESIGN OFFICE」を立ち上げ、最近は「やればちゃんとできるよね」と認められるようになってきた感じがあります。

カッコいい家がつくれるようになったということですか。

カッコいいという概念もありますが、「気持ちがいい」ことをより意識するようにしています。こういう形にしたい、というのはデザイナーのエゴの部分だったりします。客観性があるかどうかというところでは「ちょっと待てよ」と。

それから建物単体でカッコいいということも、あまり意味がないと思うんです。街に置いた時にどう見えるかが大事で、極論すると家はただの箱でいい。その代わり、建築家の安藤忠雄さんの言葉ですが、「木が一本入っていればそれだけできれいな絵になる。デザインが下手な人は、とにかく木を植えなさい」というのがあります。人が暮らしていく中で、緑は心地いいものというふうにインプットされていると思うんです。

全体がいい絵になるということですね。おもしろい。

大学で先生の研究を

ただ手伝うのではなく、

自分事として取り組む

建築を志す若い人たちへアドバイスをお願いします。

生身の人間が住む限り、住宅デザインはそう変わらない気がします。一方で建材やコンピューターは進化するので、デザインの仕方は変わっていく。大切なことは、結局は最終的な形が見えているかどうか。よく「プランをつくる」と言いますが、間取りを描いただけでは設計したことにはなりません。構造を考えないと空に浮く家も描けてしまう。太陽の位置や熱といったその場所の当たり前の「性格」を理解した上で、この構造なら大丈夫、と感覚的につかみながら、形をデザインすることが大事だと思います。こういうことは、意外と大学では教わらないんですよ。先生の研究を手伝うだけではなく、自分事として取り組むことが大事です。また、今やっている事は、いったい何の役に立つのだろうと思っていても、後にいろいろな場面で役に立つこともあるし、それが自分の考え方の基になっていたりもするのです。

実地の経験を積まないといけないということですね。ということは、若いうちは悩む時期が当然ある。

そうですね、本当は社会に出た後にもう一度戻って勉強するというのが一番いいと思うんです。設計というのは幅広くいろいろなことを知っていないとダメ。理数系だと思われがちですが、どちらかというと文学に近いところもある気がします。「TOKYO DESIGN OFFICE」を立ち上げたころ、本を読み直したりしました。再チューニングだったのかもしれません。昔はどうしても理解できなかったことが改めて読むとスッと分かって、経験知のおかげなのかなと思いました。

いくつになっても勉強し直すことが大事なのは、どこの世界でも同じですね。家づくりについても、とても参考になりました。ありがとうございました。